本コンテンツは全3回の連載となっています。【中】【下】の閲覧には無料の会員登録が必要です。登録はいますぐこちらから。

全体の構成はこちらをご覧ください。

01

ビジネスモデルの成熟と戦略の再構築

日本の多くの企業の「ビジネスモデル」は、成熟している。欧米に比べて低い収益率が、証拠だ。戦後の典型は、ものづくりモデルであり、およそ次のようなものだろう。

自社の独自の研究と技術開発によって、他社に真似のできない差別的な機能やコスト優位のある新製品を開発し、量産優位を構築し、マスメディアを通じたブランディングとポジショニングで市場導入を行う。そして、大量の営業人員によってチャネルとの強い関係を構築し、全国への配荷率を最大化する。

この優位性によって、市場シェアを拡大し、さらなる量産優位で、持続的なコスト優位を確立し、高収益を得る。

日本を代表するトイレタリー、化粧品、食品、お菓子、家電やプレハブ住宅メーカーのトップがとってきた戦略であり、他社も追随した「ものづくりのビジネスモデル」である。

このモデルの成功によって、企業の組織は、このシステム優位を構築した戦略とそれを実行するために、設計されている。中小企業も、規模こそ違え、似たようなビジネスモデルをとっている。

02

家電産業の没落と暗雲漂い始めた自動車産業

日本企業のこの戦略が、グローバル経済化と国内市場の高度化で低収益に陥り、脱出できないでいる。戦後の日本経済の成長を支えたのは、家電産業と自動車産業の2本柱である。

このうち家電産業は、三洋電機が破綻し、シャープは台湾の鴻海精密工業の傘下に入った。「家電御三家」は「パナソニック」のみとなり、安泰とみられた「電機」の東芝が、まさかの「原子力事業」で足をすくわれ、フラッシュメモリーでサムスンを追いつめる絶好の機会に、苦境に陥った。消費者向けが弱かった「日立製作所」や「NEC」が生き残っている程度である。ソニーも、なんとかエンターテイメント事業で持ちこたえている。

90年代の後半、家電上位10社の売上は約100兆円産業だった。それがいまや約50兆円である。家電も重電メーカーも、自動車産業への部品提供で生き延びているのが現実だ。

もうひとつの柱が、自動車産業である。売上は周辺を含めておよそ100兆円だった。現在は、トヨタ自動車が、牽引する「ハイブリッドカー」で圧倒的なシェアを誇り、生産台数でトップを争う。しかし、この「無敵」と思われた自動車産業の不確実性が高まってきた。イギリス、フランス、インドや中国までが、2040年頃までに、ハイブリッド車を含むガソリン車の使用を禁止するからだ。

自動車の進化は、ガソリン車、ハイブリッド車、電気自動車や燃料電池車、そしてソーラーカーへとすすむと予想されている。現在は、ハイブリッド車への移行期だとみられていたが、ハイブリッド車で日本車が70%の市場シェアを持つなかで、海外のライバル各社は、ハイブリッド車での後発的地位からの市場拡大よりも、EVへと戦略的集中を始めた。他方で、自動運転システムの開発が進み、自動車は利用者に「移動システム」を提供する単なる「部品としての自動車」に過ぎなくなる可能性も高まっている。これは、グーグルなどのシステム会社に買い叩かれる「下請け企業」となり、低収益事業への転落の可能性を意味する。

イギリス、フランス、インドや中国などの政府の規制は、自国産業の育成及び革新奨励策である。この政策と自動車の役割の変化に、トヨタ自動車をはじめとする自動車メーカーや日本政府がどんな政策をとるかが注目される。

日本経済を支えた家電産業と自動車産業、両産業を合わせて100兆円とGDP比で約20%を占める産業が転換期にある。家電上位10社は、3社が破綻するか、外国企業の傘下に入り、盛時の売上の半分にまで落ち込んだ。

ここで戦略、すなわち時代の舵取りを間違えれば、両産業が沈没するだけでなく、日本経済そのものが持たなくなる。経済がシュリンクすれば、ひとり当りのGDPはさらに低下し、現在のマカオ、香港やシンガポールなどに次いでアジアで4番という「屈辱的」地位に甘んじるどころか、世界の貧困国レベル、アジアの中進国レベルになってしまう。

実は、この地位は、現在のアメリカのトップビジネススクールでの日本人の成績そのものである。海外留学も少なくなっている上に、企業から派遣されても、成績の上位はとれないのが現状だ。仮に経営の教育水準が将来の経済水準の指標となるならば、日本がアジア諸国に追い抜かれることは想像に難くない。

さて、このような事態にならないようにするには、どうすればよいか。その解決策は、新しい機会を生かして、ビジネスモデルを変えることに尽きる

03

成熟したビジネスモデルをどこから変えるか

どこから、このビジネスモデルを変えればいいのか。この新しいビジネスモデルへの経路を、戦略と呼ぶ。現在のビジネスモデルのコアとなっているのは四つだ。「ブランディング」「営業によるチャネル支配力」「量産優位」、そして「飽くなき研究開発投資」である。この四つが、密接に結びついて、ビジネスモデルとなっている。

しかし、このビジネスモデルが顧客と乖離している。高齢者しか見ないマスメディアに宣伝費を投下し、売る力のないチャネルとの繋がりが強くなり、売れないものを「乾いた雑巾」を絞るほど低価格で量産し、研究開発に「暴走機関車」のように費用投下しても何も生まれない。開発された新商品は、特徴がないので宣伝の印象で差をつけるしかない。ひとつの愚行が、新たな愚行を生み出す悪循環が支配している。

このビジネスモデルを運用しているのは、従業員であり、組織である。このような顧客との乖離が常態化すると、個々の従業員も組織も「動かなくなる」。何をしてもダメだ、という無力感が漂い、会社の「空気」を支配するようになる。

どこから変えるか。この四つのうち、「ブランド」から変えることを推奨したい。理由は簡単で、消費者との最大の接点であるからだ。認知資産としてのブランドから「市場プラットフォーム」としてのブランドへの転換だ(「眼のつけどころ ブランドのロングセラー化の鍵は『うまいマンネリ』づくり」参照)。そして、顧客との接点であるブランドを変えることは、四つのすべての企業活動を変えることになる。何よりも、従業員のこころと会社の「空気」が変わる。

04

企業ビジョンの再構築とブランド革新による脱皮

ブランド革新の本質は、具体的なビジネスの仕組みづくりとともに、時代に必要とされる企業ビジョンを明確にすることにある。

取扱高2兆円に達したアメリカの「世界最速成長企業」の「ウーバー」のビジョンは、「世界の移動を変えること」だ。タクシー業界に「白タク」を持ち込んで低価格競争することではない。セクハラなどの不祥事が続いたことを受け、創業者カラニックは辞任したが、非上場企業のオーナーであることには変わりはない

売上10兆円の世界最大の食品飲料メーカー「ネスレ」は、「片手で砂糖を売り、他の手で腎臓病の薬を売る」と批判され、将来たばこのように法規制の対象となる可能性のある「砂糖」から脱却し、「栄養・健康・ウェルネス企業」へ転換しようとしている。これを実現するために、95年ぶりに社外の元医療メーカーからシュナイダーCEOを招聘した。恐らく、ネスレは、砂糖を健康に害のないものにすることに巨額の研究開発投資をし、世界の水資源を押さえ、医薬品分野へ参入することを急いでいる。これから、ネスレの持つ約8,500ブランドは大きく変わっていくだろう。

企業が時代と、どう関わっていくかが企業ビジョンである。そして、それを体現するのが、ブランドだ。日本経済が、単純な加工貿易や、ものづくりで成長する時代は終わった。日本と世界の消費者は、日本のものづくり企業が新しい時代使命を担うことを期待している。しかし、製品革新やビジネスモデル革新は、日本からは生まれない。

05

ビジネスモデル革新を阻む「組織の壁」

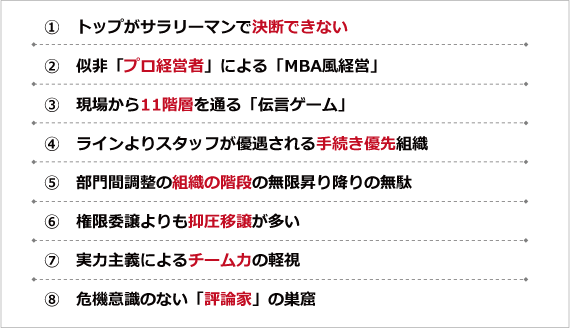

会社の戦略ビジョンを再構築し、ビジネスモデルを変え、ブランド革新しようとする際に、もっとも大きな障害となるのは「組織の壁」である(図表1)

ここでいう戦略ビジョンとは、戦略の表現形のことである。戦略とは、会社の「目的と手段の関係の明確化」をすることだ。そして、他社の事例や戦史などから、発想の原則を学んで、自分で使えるようになればいい。戦略の目的とは時代が課す企業の使命であり、経営者のアジェンダ、構想、戦略ビジョン、ビジネスモデルなどのアイデアや構想である。この戦略ビジョンは、トップの指示によって、経営企画部などの公式的な部門や社内から選抜された臨時のチームによって策定される。

しかし、これを実現するには、実際の長期計画や年度計画のなかで、予算、組織、人事にブレイクダウンされなければならない。この段階になると、経営トップ間の権力の再配分の問題となり、「社内政治問題化」して、なかなか実行フェーズへすすまなくなる。さらに、中間管理職レベルにまで落ちてくると、新しい戦略ビジョンの実現のための行動革新への抵抗は、ますます強くなる。

トップとミドルの睨み合い、実行のために組織構造を頻繁に変える、何をやってもダメだという無力感が漂う、社内で評論家が増えるなどの現象が出てきたら、戦略ビジョンの実現も、ビジネスモデルの転換も挫折したと見なしてよい。

本来、組織とは会社の目的を達成する戦略を実行するために、編成される手段である。ところが、目的である戦略ビジョンの変更をする際に、手段であるべき組織が壁になって、できなくなってしまう。

組織は、目に見えない。しかし、仕事、業務や研究などをやっていると、目に見えないはずの「組織の壁」に「ぶつかる体験」を、誰もがする。民間企業、官公庁組織、大学などの教育機関、宗教団体など、あらゆる組織の共通の現象である。

組織とは、一体何なのか。戦略ビジョンの実現のために、組織や運用を設計する経営者や組織案を参謀する経営企画の立場になると突然、実践的な難問にぶつかる。ここで外部のコンサルタントに依頼すると、アメリカなどの海外事例で見る限り、多くの場合は失敗することになる。その最たる事例は、「名門コダック社」の破綻である。

しかし、自前だけとなると難しい。その理由は、組織論には規範的なテキストがないからである。因みに、現代の経営学でも必ず紹介されるC.バーナードは、1930年代に、組織を「協働(Cooperation)の体系」と定義している。つまり、組織を構成するメンバーが、目的達成のために意思疎通し、意思決定を行い、分業と協業をしながら行動するという意味だろう。もちろん、この抽象的な定義で、組織革新ができるはずがない。

新しいビジネスモデルを目指す戦略ビジョンを実現し、実行するために、どのように革新をすすめればよいのか。組織論の基本的な教科書的な解説から始めて、ビジネスモデル革新の進め方を整理してみる。

06

組織とは何か - 「3人寄れば文殊の知恵」

組織とは、「目的達成のための3人以上の協働集団」という定義で十分なのではないかと思う。つまり、人類学的には最小の「家族」のような組織ということだ。

ポイントは、組織は最小単位が「3人以上」ということにある。組織の本質とは、組織が生まれた理由であり、組織をつくる目的でもある。それは、個人で目的を追求するよりも、より大きな成果や、効率性が得られることにある。個人よりも組織の方が、より大きな仕事ができる。つまり、組織は個人の数の合算以上に、「1+1=2以上」の相乗効果を生むというのが本質だ。

経済学的には、組織間の取引関係で長期契約を結ぶ方が経済性がある場合は、該当組織を企業の内部に取り込む。単発契約を結ぶ方が経済性がある場合は、外部調達ということになる。つまり、組織とは長期的な有利な経済性をもたらす取引関係ということだ(ウィリアムソンなど参照)。

この経済効果が急速に拡大するのが、3人からである。「3人寄れば文殊の知恵」というが、3人集まって知恵をだせば、知恵の仏である「文殊菩薩」に匹敵するようなものが生まれる。

原理はこうだ。何かの目的を達成するのに、2人でやれば何事も相談して決めて行動すればよい。意見調整のコストも低い。しかし、3人になると突然に難しくなる。経験的には、友達や家族と旅行するのに、2人と3人で意見調整の時間(コスト)が格段に増える。

AさんとBさんの合意、BさんとCさんの合意、CさんとAさんの合意、そして、それらの2人の合意を、さらにひとつに統一する必要がある。多数決をとれば、3人の組織は2人になるので組織ではなくなる。調整コストが2人と3人とでは格段に違う。メンバーが増えれば増えるほど、合意はまとまりにくい。

しかし、あまりにも調整コストがかかるので、3人を最小とする組織は、目的達成のために、自然発生的に組織のリーダー、役割分担、意思決定ルールなどを決めることになる。これが組織の「協働体系」である。宴会で「鍋奉行」がいれば格段においしく、段取りがよくなるのと同じである。「鍋奉行」が自発的に自然発生的に生まれるように、3人以上で行動すると必ず「仕切り屋=鍋奉行」が生まれる。これは、精神分析的には、集団を擬制的な家族とみて、自分の役割を「父親」と同一視する傾向のある人がなるようである。自然発生的とは、この現象のことである。

すると組織から見れば、1人や2人よりも、分業と協業効果によって、目的達成の効率が格段にあがる。2人では生まれない凄いアイデアなどの「文殊の知恵」や「組織的創造力」が生まれる可能性もある。

これが自然発生的な組織である。日本や欧米では、工場制以前の職人の「親方制度」がこれに相当し、現代の巨大組織では「チーム」レベルである。従って組織は、構成員としては個人だが、その基礎単位は「チーム」である。

社会組織の基礎単位で、家族は血の繋がった「チーム」だと想起される。江戸時代の大店は、すべて家族の血の絆を信頼の基本とする経営であった。家父長制による父親の権威と血の直接的及び養子などの血縁的な繋がりが、組織の秩序形成と継承に生かされる。それは多くの従業員を統治し、支配する伝統的な論理でもある。それが、企業組織の巨大化によって、様々な組織づくりに発展したのである。

現代でもアジア諸国やイタリアやフランスなどの高級ブランドメーカーなどの会社は、家族経営が基本である。なぜ、家族が会社組織の基礎となるのかは、会社とは「信頼関係の体系」でもあるからだ。「血は裏切らない」という幻想である。この問題は、支配の問題として後述したい。

人類学からみれば、人間は家族を基礎にして、氏族社会をつくり、民族社会をつくりあげた。そして、近代とは、市場経済を基軸に、生産、分配、消費が行われる市民社会が形成された。家族は、家族を持つゴリラやヒトと「乱婚」のサルを分ける大きな基準である。

ちなみに、現代の組織論の課題は、組織の基礎単位であるチームをいかに活性化させるかにある。現代の日本の組織は、会社の組織やチームを家族として擬制することは滅多にない。ところが、より個人主義的な傾向の強い欧米では、むしろ組織やチームを、家族関係として擬制的に捉える傾向が強くなっている。これは、絶滅した「日本的な家族やイエ経営」の模倣らしい。この問題も後に議論する。

>> 【中】へ(無料会員向け)