01

過熱化するインスタグラム

10~20代の若者による写真SNS「インスタグラム」などの閲覧、アカウント取得、写真のアップなどの「過熱」には、少々驚くものがある。20代女性では約40%が写真SNSを活用している。女子高生の学校での1時間の昼休みは、ランチが10分で、写真SNSを見てはしゃぐのが50分だという。アップする写真の加工技術も凄く、「サギる」(現実とは大きく異なるように加工する)、「デコる」(見栄えをよりよくする)、「モる」(現実を過剰にみせる)という造語も誕生した。また、ここから「腹筋女子」や「縦割れ女子」などの流行も生まれている。20代男性は、ここまでの過熱感はないが、追随傾向にある。

02

世代交代-自己差異化

なぜこれほどまでに写真SNSは盛り上がっているのだろうか。

ふたつの要因から説明したい。ひとつは、「若者」という年代で言えば、10代後半から20代の「若年成長期」と「青年成人期」のライフサイクルを通過する世代の交代が起こったからである。つまり、違う価値意識を持った世代が「若者期」に入ったということだ。

20代女子の写真のSNSやネットへのアップを目的とする海外旅行熱も、「若者期」の世代交代による影響が大きい。

若者期、すなわち15-25才の年代を、1980年代以降の生まれで就職氷河期を経験したバブル後世代が通過し、2012年のアベノミクス、特に異次元金融緩和による「官製バブル」期を、14-17才で経験した1990年代後半生まれの「リオ世代」(「2016年のリオオリンピックに出場し、活躍した10代の選手」に由来)に交代したことによる。

バブル後世代は、将来に不安を抱き、就職氷河期で苦労し、世代内で同調志向の強い「同質化」世代である。消費よりも貯蓄の世代だ。一方、リオ世代はまったくの真逆である。将来に夢を抱き、複数内定で就職に苦労することはなく、世代内での異質志向や「アイデンティティ」志向の強い「キャラ立ち」世代である。

この差異化世代が主役となって、自己差異化の手段として、インスタを使って自分を「デコ」っている。

03

読者にとっては面倒くさい愚痴(読み飛ばし可)

ここで少々面倒だが、消費者や個人を捉える特徴として三つの属性があることを再確認したい。

ひとつは、年を重ねることによる加齢であり、ある「年齢層」でくくった層を「年代」と呼んでいる。「10代」や「60代」である。

もうひとつは、ライフサイクルあるいはライフステージという捉え方がある。社会学的な定義では、人生を80年で捉えて「若年成長期」、「青年成人期」、「壮年成人期」、「老齢成熟期」の四つである。別の言い方をすれば、家族の形成段階である「単身期」、「結婚家族形成期」、「子育て期」、「子独立期」だ。

最後に、世代である。世代とは、「生年」で決まる。「生まれた星」で決まる。生年で定義される世代は、同年代で生まれ、同じような環境で育ったことによる体験の共通性だ。もっとも有名な世代は、「団塊の世代」である。この世代の年平均出生数は、約172万人である。2016年の出生児数の約97万人と比べると、およそ1.8倍である。

彼らが、価値観の核を形成する14~17才は、ほぼ戦後復興を達成し、人口数の多さからこの世代が年代やライフステージに影響される市場に参入し、退出するごとに大きなインパクトを与えた。「コカコーラ」、「マクドナルド」、「リーバイス」などは彼らが確立したブランドである。この世代も、もう、否、まだ70代である。

問題は、この三つの概念を混同している人が多いことだ。日本では、戦前までは年齢が主であった。論語の学而には、「吾れ十有五にして学に志ざす。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳従う。七十にして心の欲する所に従って、矩を踰えず。」とある。これはまさに点としての年齢の視点である。「志学(15才)」、「弱冠(20才)」、「而立(30才)」、「還暦(60才)」など一才刻み視点である。120才まで約20の年齢呼称がある。

この点を、加齢の幅にくくりなおした視点が年代である。この年代が戦前にやっと普及し、後述する清水幾太郎氏によって、K.マンハイムの未完の「世代論」が「時代論」として輸入された。つまりは、現代で使われる個人の分析視点は、ほぼ年代に限られていたとみていいと思う。戦後になると、橋川文三や吉本隆明などの戦争責任論から「戦中世代」、「焼け跡世代」や「戦後世代」のような戦争に対する意識の「断裂」を世代論で説明しようという試みがみられた。他方で、社会学の専門的な領域ではあるが、戦後復興と大衆社会化によって、1960年代に、都市中流家庭や家族が「核家族化」し、標準化することによって、発達心理や家族形成段階の標準化が進み、ライフサイクルやライフコースという概念が導入された。

ここまでは、世代論が時代変化を説明する概念として利用され、戦後の文学の変化を世代交代で説明する試みは磯田光一氏などの評論家によって一定の成果を収めた。しかし、「団塊の世代」が大衆消費現象を起こし、若者市場が注目されることによって、世代概念が普及してきた。様々な混乱が生じてきた原因は、三つの概念を統一的に捉え、概念操作することができなかったからである。原初的な試みは、見田宗介の「価値意識の理論」にあるが、成功しているとは言いがたい。

他方で、極めて狭い統計的分野であるが、欧米から「コウホート分析」が提唱された。この分析は、「継時的変化」、すなわち「時代変化」を、「年代効果」と「世代効果」に分離し、残りの変化を「時代変化」とする分析手法だった。年代、世代と時代の三つを一定の制約条件のもとで解く統計手法である。この分析では、世代と年代が明確に区別されたが、年代の意味はライフサイクル概念を包含するものだった。

日本の「統計数理研究所」もこの手法に取り組んだが、成果はなかった、と「納税者」としては言わざるを得ない。そもそも分析の前提が厳しく、変化期間、年代幅、世代幅が一定でなければならない。また、一時点の変化幅を5年とすると、30サンプルのデータ期間は150年になる。30年で6サンプルである。端年のノイズが大きくて使えない。

個人的にも統計数理研究所のデータを利用して、「中村ベイズ型コウホートモデル」で「国民意識調査」結果を分析してみたが、大半の意識項目の「質問文」が「古色蒼然」としていて、現代では意味をなさなかった。「上司としてどちらが好きか」という質問があり、選択肢に「死語」に近い「人情課長」というのがあって驚いた。こんな質問項目で捉えた意識をいくら深掘りしても、有益な結果は出なかった、と結論づけてもよい。(例えば、林知己夫、「日本人の心をはかる」など。)

そもそも世代論は、日本では戦後に導入された概念だが、欧米ではギリシャ・ローマの時代からある。「コウホート」とは、「レギュオン隊形」の「軍隊列」のことであり、その平均的な世代幅は20年を同一生年とみなすものである。19世紀に入り、世代論はA.コントによって、歴史の主動因として注目され、理論的に発展していく。コントは、動植物の世代交代のように、人間社会も世代交代によって変化するという「実証主義」の立場だったようである。ちなみに、20世紀の「論理実証主義」とコントの実証主義はまったく異なる。

この思想が、ディルタイ、オルテガやハイデッガーまで継承される。そのため、統計的な世代論で歯が立つ代物ではない。

欧米では時代を語ることは、世代を説明することである。逆に、日本では世代を語ることが時代を語ることになる。

アメリカには、「ロストジェネレーション(Lost generation)」と呼ばれる世代がいる。第一次世界大戦に参戦し、さらに第二次世界大戦、そして子供達はベトナム戦争へという経験を持つ戦争に彩られた世代だ。代表的な人物は、アメリカを代表するヘミングウェイやフィッツジェラルドだ。彼らは文字通り「失われた世代」である。

この概念が捩られて誕生したのが「失われた10年」論である。「Lost a decade」になる。つまり、アメリカの世代論は、日本では世代論の受け入れが未熟なので時代論として理解される。

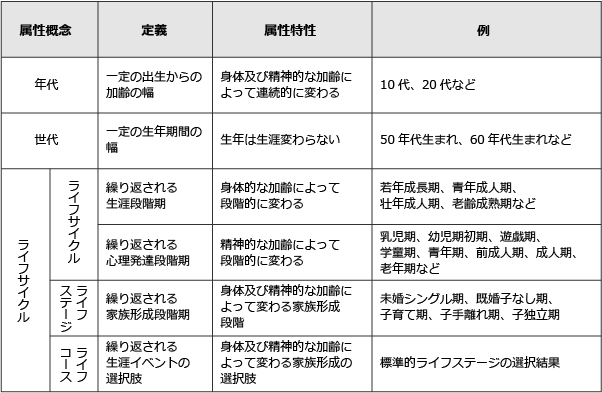

話が横道に逸れたが、いいたいことは、世代、年代とライフサイクルの区別と定義である。(仮の定義は図表のとおり)。世代は、生年で決定され一生変わらない。年代は加齢によって変わる、ライフサイクルは選択で決まる、ということだ。生年が変わらない世代が加齢によって変わる年代やライフサイクルを通過することによって、様々な現象が生まれる。年代、ライフサイクル、世代という三つの視点をもって、消費者個人も自らの好みを見てほしいということだ。

そうでないと大変恥ずかしいCMやコピーが出現することになったりする。「若者世代」、「シルバー世代」、さらには「世代臭」などという「荒唐無稽」な表現がマスコミに流れる。「若者世代」と表現し、10-20代のことを言いたいのか、世代のことを言いたいのか。「団塊の世代臭」って?これは「1940年代生まれ臭」と言っていることと同じである。ある訳がない。

ネットでは、「○○の世代別傾向」などとあるので確認すると、10代、20代と年代別である。データのレベルの低さに「アホか?」と嘆きたくなる。

これでは、恥ずかしい。1950年代のマーケティング導入期に、「マーケティング」が「マーケッティング」と表記されたようなクリエイターの後進性を感じさせる。何よりも困るのが、「シルバー世代の資産運用」などと言った際に、言葉の意味が多義的になってしまうことだ。「子独立期」のファミリー層のことか?「60代」のことか?「断層の世代」のことか?

世代、年代、ライフサイクルの概念を、それなりに定義しないと何も決まらない。年代よりも世代、という若干の流行言葉風の方が視聴者に受け入れられると「カルイのり」なのだろう。

さらに、日本では世代と時代を混同する傾向があるので、明確に言葉を定義しないと議論が定まらない。日本には、古代より継承されている天皇制があるので、昭和、平成のような天皇の追号名に由来する時期区分が中心にあり、この天皇の系譜的な世代交代を「時代」と捉えてきた。

明治以降のもっとも早い世代論を書いたのは、徳富蘇峰である。そこでは、世代の定義はないが、「天保老人」、「明治青年」という世代区分を利用し、明治青年の役割を説いている。常識的には、「明治生まれ」、「大正生まれ」、「昭和生まれ」、「平成生まれ」などである。そのため、「生まれ=世代」を「時代」と混同する傾向がある。

K.マンハイムの「世代論」は、戦前に「あの」清水幾太郎氏(日本社会学の祖と称される元学習院大学教授)によって訳されたが、同氏は「時代論」と「誤訳」した。そのことを戦後苦労の末に読み間違ったと猛省する文書を残している。

明治からおよそ150年、そろそろ「時代」、「世代」、「年代」、「ライフサイクル」を区別しよう、と小言のような提言をしたい。世代論を、もっと硬派に理解して欲しい。コウホート分析の世代は、本当の世代論ではない。背景にある思想のスケールと歴史が違う。ライフサイクルという生涯の繰り返し視点を、失わないで欲しい。

時代によって新しい世代が生まれ、世代交代によって時代が変わる。この時代と世代の「弁証法」を頭の片隅に置いておこう。きっと視野が広がるはずだ。

04

自己ブランディング-なぜタトゥーを彫るのか?

これまでとは違う価値観を持った若者が写真SNSに夢中になるもうひとつの理由には、海外の若者がタトゥーを彫ることと同じ欲望がある。それは、「自己ブランディング」である。もともと「ブランド」の原義は牛の放牧で、他の農家の牛を区別するために入れる「焼き印」のことだ。

オリンピックやサッカーなどの試合を観戦していると、選手が身体にタトゥーを入れていることに気づく。しかし、私には、「タトゥー=入れ墨=反社会的集団」の印象が定着しているので、よくわからない。これは単なる入れ墨に対する文化的な差だと理解していた。

日本の人気タレントが入れ墨のせいで、CMに起用できないという話もよく聞くようになった。有名女性歌手やダンスパフォーマンスで有名な人気ユニットのメンバーはよく知られている。さらに、次第に一般の日本の若者でも増える傾向にある。個人的には、ファッション感覚の軽いノリの「若気の至り」かと感じていた。

しかし、諸外国であまりにも多いので調べてみた。すると、あるアメリカの文化人類学者が、若者のタトゥーを研究した論文を見つけた。ひと言でいえば「自己同一化」のためであるというのが結論だ。つまり、親に生んでもらった自分は、「一般品(Generic)」であって、自分のものではない。自分の身体を自分のものにするためには、自分を自分として同一化して、「自己ブランディング」しなければならない。そのために、自分の体に自分の家族や信条をいれて「焼き印」するという。

諸外国、特に欧米では、自己主張しない人間は存在を認められない。自分は「何ものでもない人(Nobody)」ではなく、「誰か(Somebody)」であることを主張するためにタトゥーは不可欠になってきているのである。

「自己ブランディング」は世界的潮流だが、日本では入れ墨への抵抗が強い。そのため、代償行為として、写真SNSを通じ、自分が何を食べ、何を着て、どこに行き、誰が友人なのかを写真でアップし、自分を表現して「自己ブランディング」している。もはや、「自己実現」どころではない。

日本の新しい世代である「リオ世代」にとっては、仲間の中で「キャラ(キャラクター)」がかぶることは「サイテー」で、自分を「キャラ」立てしなければ無視される。仲間内で生き残るには、「自己ブランディング」が不可欠になっている。

05

消費を変える力

日本の写真SNSブームは、世代交代による自己差異化と世界的な世代潮流である「自己ブランディング」によって起こっている。これが結論だ。

クルマ、家電、海外旅行の好調が続いている。これらは、バブル後世代が「離れ」を起こした分野だ。この復調の背景には、団塊の世代に比べ、半分ほどの人口数しかないが、2020年に活躍してくれる「リオ世代」が若者期に入り、「自己差異化」や「自己ブランディング」の手段として、新たな価値を見いだしているようだ。もちろん、そこには、好調な経済を背景にしながらも、会社や経済の変動に依存することなく、自分の将来を切り開いていくという自信がある。

バブル崩壊後、およそ30年ぶりに300兆円の消費が動くかもしれない。そう予感させる世代交代の動きだ。

【読んで欲しい文献】

- 松田久一著 「『嫌消費』世代の研究」、東洋経済新報社、2009年

- 松田久一著 「ジェネレーショノミクス」、東洋経済新報社、2013年