05

最終話の解釈

最終話の大団円の場面は、真海の豪邸である。自殺を助けられた南条は肌着姿で縛られ、牢での拷問から連れ出された神楽も縛られている。2人が座るテーブルの前のテレビでは、暖がすみれにプロポーズし、友人知人が「愛は勝つ」を合唱する波止場のシーンが映し出されていた。これは結婚式で流されていたビデオでもある。

大団円で、はじまりの面白くない場面が大きな意味を持つ。始まり(α)と終わり(ω)が一致する形式をとっている。これで、第一話の面白くなさが意図的な設定であったことがわかる。

ビデオをみながら、真海が昔の自分である暖を、他人を簡単に信じる馬鹿な奴だ、と吐き捨てる。そして、南条は最初からすみれが好きで、暖に奪われる嫉妬から裏切ったといい、神楽は自分が船長になるはずだったのに、暖に地位を奪われたことへの嫉みから、裏切ったと告白する。そして、2人とも裏切ったことを後悔していないと開き直る。暖は、小さな港町の小さな嫉妬、妬みと嫉みが、多くの人の人生を狂わせた、と呟く。

すみれが登場する。

すみれは、真海が暖であることを見破っていた。すべては私が悪い、だから復讐を止めるようにと説得した。しかし、真海は否定し、テロリストとして捏造されたこと、特に警察に通報にしたのは信頼した親友だった南條であることを告げた。ショックを受けるすみれに、真海は、「プロポーズを受けて、すべてを捨て、一緒に暮らしてくれるなら?」と冷たく条件を突きつけた。

すみれは、「一緒になります」と返事をする。それは真海への愛からではなく、復讐をやめさせ、家族を守るためでもある。真海は、昔と同じように「やった!」と複雑な表情をして小声で応える。この複雑で微妙なこころの動きの表現が感動する。同時に、解釈に難しさを与えている。

最後の復讐は、すみれであり、すみれの暖への愛と南条との家族を壊すことである。そして、愚かな暖自身を葬ることである。

すべての復讐の目的を遂げた真海は、2人の縄をとき、自邸に火をつける。暖は火のなかに消えていく。

豪邸が燃えるシーン、事情聴取のシーンが映って、見知らぬ砂浜で真海「らしき」人物が歩き、復讐を手助けしてきた江田愛梨(桜井ユキ)へと近づく場面で終わる。真海「らしき」というのは、はっきりと顔が映らないからだ。「えっ、暖が生きててよかった!」と思うが、「うーん」という感想で終わる。

「モンテ・クリスト伯」は、少々解釈が難しいがいい作品だ。テーマは復讐だ。ネットでは、最終回の意味がわからないというコメントが多い。私はこのように解釈した。

近代法では裁ききれない理不尽で不条理な無念を晴らす、加害者の人権を認めない過剰な復讐劇である。復讐は復讐を呼ぶだけだ、という説教くささはない。他方で、復讐は当然という前近代的な価値も全面には押し出してはいない。その曖昧さが時代精神と解釈の難しさを反映している。

06

復讐のドラマ-ブラックペアン、未解決の女、シグナル(ネタバレ注意)

TBS系列で放映された二宮和也主演の「ブラックペアン」も、二宮の「ブラック」な演技が光り、面白い。これも、父親の仇討ち、つまり復讐物語である。

テレビ朝日系の波瑠主演「未解決の女」は、警視庁捜査一課のドラマである。

警視庁捜査一課が主役になるドラマは驚くほど多い。所轄を含め首都圏2,000人の捜査員を指揮する捜査一課のノンキャリアトップの課長は、今や超人気役と言っても過言ではない。

このドラマは、「着実無欲」の典型のような正義の矢代朋(波瑠)と地下の文書のプロの解読家である先輩刑事の鳴海理沙(鈴木京香)のコンビが、主流の刑事から疎まれながらも、事件解決する話だ。主流の一課から傍流に転属になり、捜査一課の特命捜査対策室第6係(文書解読係)が、謎の事件を文書で解決していく。これも、いわば軽い気持ちで楽しめる非主流が主流派を出し抜く、小さな復讐劇である

坂口健太郎主演「シグナル」は視聴率はとれなかったが、警視庁捜査一課の長期未解決事件捜査班の刑事三枝健人(坂口)と城西警察署刑事課の大山剛志刑事(北村一輝)が不思議な結びつきによって、事件を解決していくドラマだ。三枝刑事の冤罪をきせられ、殺された兄の復讐劇をベースだが、ふたりの刑事は、現在と過去が、特定の時間にトランシーバーで、ほんの短時間結ばれているという設定だ。事件は、未来の情報をもとに、過去の事件を解決し、現在の悪をただすという話だ。坂口健太郎も演技が円熟し、北村一輝の演技は光り、吉瀬美智子は役者として一皮むけた良作だった。

このドラマを貫くのは現在の正義にもとづいて過去の悪を正せるという復讐的な歴史観だ。従って、過去を糺すことによって、死んだ人が生き返ったりする。「あれ!?」、これは「冬のソナタ」と同じパターンと思ったら韓国のキム・ウニの脚本だった。「現在は過去を糺すことができる」、「現在から過去を糺す」という朝鮮半島独自の歴史観には少々ついていけない。しかし、これはまさに歴史復讐劇だ。

余談だが、当社の入居する「パレスサイドビル」は、ポストモダン建築の代表作であり、ほとんど毎クール、テレビドラマのロケで使われている。それも、なぜか皇居を挟んで対面にある警視庁として描かれることが多い。屋上、長い廊下、玄関などである。今期も、「未解決の女」と「シグナル」で活用されていた。

06

復讐心を肯定する現実

2018年春ドラマの受け手と作り手に通底する現代の大衆的心情、つまり時代精神は復讐心だ、と読み解き、規定してみた。

しかし、ここで疑問が湧く。復讐心をもつことや復讐は、現代社会では悪いことではないのか。復讐が復讐を呼び、復讐の連鎖を生む。従って、復讐することは悪であるという考えは、近代社会では常識化しているのではないか。多くの人々はこの常識を理解しているはずである。それに関わらず、なぜ復讐の時代なのか。

その背景を少し歴史的に振り返ってみる。

江戸時代の日本の武家社会には、伝統的に復讐を認める仇討ちの伝統があった。むしろ、仇討ちをしないことは不名誉なことだった。仇討ちが公的に認められていた。しかし、ひとつの転換点は、1703年の「忠臣蔵」の処分だ。江戸時代には、「やられたらやり返す」のが当然だ。

従って、家臣が主君の仇討ちをしたのは忠義を尊ぶ武士のお手本というべきものだ。他方で、1603年に徳川家康が征夷大将軍に任じられ、江戸幕府を開いて100年。赤穂浪士は徒党を組んだ「夜盗」であり、幕府の法的秩序をないがしろにするものだ。当時は、綱吉と側用人の柳沢吉保が統治する「江戸元禄」の天下太平の時代である。現在でいうなら、バブルの時代に、仇討ちを大義にして、暴力によって集団で私刑したという事でもある。

この仇討ちが、江戸幕府の聖人の道を説く統治の名において、荻生徂徠の助言のもとで、武士の体面を保つ切腹で決着がつくことになる。この処分が、江戸庶民の納得を得られなかったことは言うまでもない。この不満は、300年以上を経ても現代まで繰り返される歌舞伎、映画やドラマの上演に現れている。

この忠臣蔵の復讐劇の人気は、何を物語っているのだろうか。第2次大戦後、アメリカ軍を中心とする占領軍統治下で、報復や復讐を恐れ、忠臣蔵の上演や上映が禁止されたことは有名な話だ。しかし、広島や長崎での、原爆投下による30万人以上の市民の大量虐殺を恨み、復讐しようと感じる人々は少ない。これは、アメリカの占領政策の成功の一面であるが、他方で戦後、憲法によって、主権在民と基本的人権が保障されているにも関わらず、復讐心は根強く残っている。

07

明治以降も復讐心は繰り返し高揚した

さらに、明治以降を振り返ってみても、復讐心は幾度となく高揚し、繰り返してきた。

明治には、尾崎紅葉の「金色夜叉」に代表されるすべてが金で割り切られることへの反発。つまり、近代の市場経済化されることへの反発だ。戦前は、砲艦外交。つまり、力によって開国され、欧米化されたことへの復讐(「近代の超克」)という見方もある。そして、裏返しとしての植民地政策による領土拡大と、アメリカとの中国の利権を巡る覇権争い。戦後は、戦争を推進した前近代的な既成秩序への反発と復讐(60年、70年安保闘争)。現在は、行き過ぎた近代化によって、格差拡大された社会での平等理念の破壊、破断された地域、家族、会社組織の個人的な絆への反発と復讐というように繰り返されている。

近年のドラマの傾向からみれば、医療系のテレビドラマが多いのも、高齢化社会で理不尽な扱いを受けている患者の無念や悔しさがあるからだ。テレビドラマは、近代的価値に抑圧された復讐心のカタルシス(浄化)として、「水戸黄門」、「大岡越前」や「鬼平犯科帳」などの時代劇が長寿番組を誇ってきた。これらのドラマは、先の副将軍、水戸黄門という「印籠」に象徴される「権力」によって、庶民の無念を、強者の加害者に制裁を加え、弱者である被害者を救済し、正義を平衡させるものだ。しかし、そうした「権力」への信頼が失墜し、現実性を失うと、ドラマ性を失い、長寿ドラマは終焉した。

代わって、現代版の復讐劇としてヒットしたのが、TBS系の堺雅人主演の「半沢直樹」だ。権力ではなく、無念を知識で復讐する私刑のドラマだ。ここでは、もはや権力によって無念が晴らされることはない。この系統のドラマは、その後も好評を得ているのは周知の事実だ。

08

復讐を否定する近代社会

日本の近代化は、復讐を否定してきた。

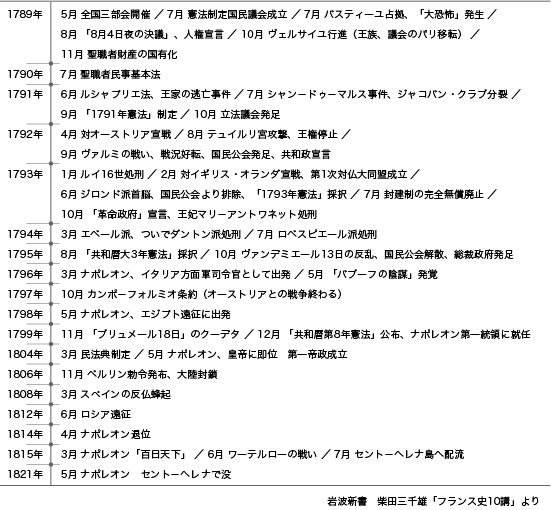

1789年のフランス革命から230年。1868年の明治維新を起点とする日本の近代化から150年。しかし、復讐を求める前近代的心情は、少なくとも江戸時代からは何も変わっていない。

世界史的にもそうだ。現実世界では、多くの国で近代法が支配している。そして、大半の近代国家では、復讐は法的には許されない。しかし、復讐心は進化しながら歴史を貫いている。少なくとも、日本のテレビドラマの中では生きている。なぜ、福沢諭吉らの天保世代から8世代も交代しながら「復讐なき近代」は実現しないのか。

ここで、近代を定義すると、近代とは、18世紀後半に価値として実現されたフランスの市民革命後の「自由、平等、博愛」で象徴される「天賦人権」の理念の実現だ。政治の民主化、経済の市場経済化、社会の自由化のことである。資本主義的な「等価交換」、つまり「等価原理」が支配している社会の実現だ。従って、どんな犯罪でも、法律が決めた等価の量刑で処罰される。

他方、復讐とは仕返し、報復であり、現在において危害を加えられた者が、加害者に対して、無際限に報復を行うものである。現代でも、正当防衛は認められているが、「過剰防衛」は認められていない。復讐は、現在の被害を、等価ではなく、将来に報復、復讐するという「互酬原理」で成り立っている。この原理では、罪刑の等価性を含まない。10年前に借りた100万円を7.2%の年利で、現在、返済すれば、200万円を返すことが等価原理だが、それ以下もそれ以上も許される。モンテ・クリスト伯では、お世話になった遠洋漁業会社の億単位の借財を暖が名を秘して代理返済している。恩に報いたり、復讐したりするのに等価性は必要ない

近代の価値は、互酬性の原理を認めていない。商品の売買や市場取引が、互酬性の原理にもとづく「出生払い」などで行われれば、市場経済は成立しないからだ。

経済人類学の領域を切り開いたK.ポランニー(1886-1964)は、古代から現代まで、人々の欲望の対象となる資源を再配分する原理は、三つあるとし、「社会統合の原理」と呼んでいる。「互酬性」、「権力」、「交換」である。

単純化すれば、人格的な依存関係や紐帯関係によって、資源を再配分するのが互酬性であり、支配者が権力によって再配分するのが権力である。そして、市場を通じて再配分するのが交換である(「経済と文明」)。言うまでもなく、近代を支配しているのは、市場経済化による交換、等価原理である。因みに、復讐法として知られる「目に目を、歯には歯を」(ハムラビ法典)は、過剰な報復を禁じる罪刑法定主義であり、刑罰の等価原理のはじまりである。

近代社会が、復讐を否定し、認めないのは、近代社会の基本的な統合原理が交換、つまり等価交換であるからだ。悪は、法律によって判断され、罪に見合った刑量が裁判によって下され、執行されることになる。このように加害者と被害者ではない第3者によって裁かれることによって、被害者の「人権」は保証されることになる。

もし、モンテ・クリスト伯の暖のような冤罪や不条理な目に遭えば、現代社会では合法的に等価原理に従って戦うしかない。加害者でも、憲法が保証する人権が認められているからだ。

しかし、これでは被害者の無念さは救われない。つまり、近代においても復讐心が超克できないのは、等価原理では報われない無念さや悔しさが現実社会に多くあるからだ。この無念さが復讐心を生み、150年の近代化の努力でも復讐のない社会を実現できない理由だ。