01

「復讐」の時代

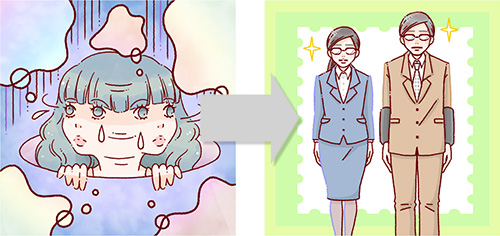

現代は、どんな「時代」だろう。ひとつの提案は「復讐の時代」という規定だ。現代人の時代精神を支配しているのは復讐心である。「ルールを守らない人には復讐してスカッとしよう」。この人々の「前近代的(プレ・モダン)」な復讐心が、暫く時代を動かすのではないか。そう類推する。

その根拠はふたつある。

ひとつは、2018年春(4-6月期)ドラマを見ての予兆的読みである。善悪が戦い、善が悪に勝利するというドラマはよくある。子供向けの「戦隊もの」は、多くの場合、善が悪に勝つ物語の型だ。しかし、復讐ものは主人公が、不条理で悲惨な目に遭い、復讐心を煮えたぎらせ仇を討つ物語である。現実にも、無念な子供をめぐる非情な社会的事件や無差別殺人も多くなっている。そんな被害者本人や関係者が、「憎き」加害者に、法による裁きではなく、私刑(リンチ)する話だ。

もうひとつは、復讐心を支持する性格の人々が増えていることだ。日本人の性格類型の最大多数が「様子うかがい(状況依存)型」から「着実無欲」に代わった。父母的存在や教育によって、倫理道徳や共通規範の意識が強く、自我によって無際限な欲望を抑えて、着実に生きようとする態度が多数派になっている。これについては、別に論じたので参考にして欲しい(「10年で変わった日本人の性格-「様子うかがい」型から「着実無欲」へ」)。つまり、「いい子ちゃん」になっている。しかし、この性格は、自分のルールを破れば、自分も他人も許さないという頑固なものだ。

既成秩序を破壊することが、「自由」だと考えた団塊の世代の「造反有理」の時代とは隔世の感がある。現代人の大勢は、自分のルールを他人が違反することには、大変厳しく、ルールに背いた者には過剰な復讐を求める。

02

時代を動かす精神を捉える方法

時代を読むとは、歴史を動かしている精神を読むことだ。それは、個人の生き方にとっても、戦略経営やマーケティングにとっても重要だ。なぜなら、人々を動かすものが「時代精神」であり、理念であるからだ。そして、すべての人々の行動の堆積が時代である。つまり、時代を読む目的は、人々の行動を予測して、先手を打つことにある。

この歴史観は、いわゆる観念論として批判されるG.ヘーゲル(1770-1831年)のものである(「歴史哲学」)。この19世紀の哲学の普遍性は現代まで貫通している。それは諸学の根底に哲学あり、その根底である弁証法哲学大系を構築したのがヘーゲルだという認識からではない。ヘーゲルの歴史哲学が「曖昧」だが「大局的」であるからだ。

この「曖昧さ」が、歴史哲学の「クラッシック」であり、データサイエンスでは太刀打ちできないものだ。そもそもデータサイエンスやベイズ統計を基礎づけている哲学は極めて危ういものだ。数学的にテクニカルなものを除けば、そこには帰納法的な統計学を仮説演繹的な統計学にし、科学よりもコンピューター利用によって技術にした程度の意味しかない。データサイエンスに哲学はない。

ヘーゲルの歴史哲学のエッセンスは、世界の歴史は「自由の理念」に向かって突き進むと見立てたことにある。ヘーゲルの考えた自由の理念は、現代人の「他人に迷惑をかけなければ何をしてもよい」という自由ではない。自然法則の必然性や、社会秩序を維持する法を遵守することの「自由」である。つまり、必然性からの自由は、必然性の認識と実践によって可能になることが自由の本質だ。

時代を読む上で、ヘーゲルの歴史哲学は重要だが、そのままの理解では少々難がある。ヘーゲルは、歴史は自由理念に向かって不可逆的に進むと考えたが、他方で理念の否定や失敗としての現実があることを見落とした。修正すべきは現代でも通用する歴史哲学は、現実の否定として理念が生まれ、理念の否定として現実が生まれるという理念と現実の関係を「否定の否定」と捉えることである。言い換えれば、歴史の反省が新しい時代精神を生み、時代精神が歴史を進める。大上段に言えば、精神と歴史は、「弁証法」的な「否定の否定」の関係にある(吉本隆明「世界認識の方法」)。

この歴史哲学に立脚して、現代の時代精神をどう捉えるか。

時代精神を捉える方法は、AIやデジタル情報化では捉えることのできない「アート」の領域である。従って、科学的な方法論はない。

敢えて言うなら、経験にもとづく仮説発想(Abduction)、すなわち類推法だろう。時代の読み方は、管見ながら哲学としてはあるが、方法論としては知らない。欧米では時代論が、世代論として語られる。その手法は、日本ではあまり紹介されていないが大きな影響力を持っている。「ミレニアム世代」による歴史理解などがその典型である。この方法論と日本への適応は別に紹介したことがある(松田久一「ジェネレーショノミクス」)。

03

ドラマを事例的に読む方法

ここで、時代精神を導出した方法は、事例的にテレビドラマを読むことである。2018年春ドラマの中のいくつかを取り上げてみる。科学的な実証性はない。しかし、仮説発想としての事例的な意味は持つ。この意味で、時代の読み方の仮説づくりとしてのドラマを読む方法を提案したい。結論は、もちろん「復讐の時代」である。

テレビドラマを事例的に読むことに、何の意味があるのか。視聴率から見れば、ネット時代の視聴率は10%を超えるのがせいぜいだ。約600万世帯だろう。また、テレビドラマを視聴しているのは、高齢者ばかりだというのが通説だ。調査データを眺めれば、事実であろう。しかし、それだけで、ドラマは時代を反映していないとは言えない。

確かに、視聴率の高さは影響力を示すひとつの指標であるが、テレビドラマには、視聴率という人々の受け手の評価と作り手の意図、つまり、解釈した時代精神が含まれている。それを分析するのだ。

テレビドラマは、テレビ局と制作会社が、視聴率を上げて広告枠を高く売るために、必死に続けているビジネスである。原作、脚本、配役、演出、役者の演技、ロケ場所、小道具やカメラワークや編集などの集大成が、そこにある。活字やネットを含めてコンテンツが溢れるなかで、いかにドラマを不特定多数の人々に視聴してもらうかの努力は、並大抵のものではない。他方で、主体的に伝えたいクリエイティブメッセージも制作者は持っている。

制作者側のドラマを通じて発信したいメッセージと視聴者の反応は、大衆的な心情や精神を読む上で貴重な材料である。作り手は、意識せずに「歴史の狡猾」(ヘーゲル)によって動かされている。時代を読む方法論として、キー局のメインドラマを素材にするのが、個人的なひとつの手法である。

04

「モンテ・クリスト伯」に見る復讐の時代(ネタバレ注意)

(© 2018 フジテレビジョン)

ドラマを読んで、現代が「復讐の時代」だと象徴するドラマは、フジテレビ系列で放映されたディーン・フジオカ主演「モンテ・クリスト伯」である。同じく4-6月期に放映された「ブラックペアン」、「未解決の女」、「シグナル」なども、共通するテーマは「復讐」である。

まず、個人的に一番の好みである「モンテ・クリスト伯」を事例として取り上げたい。

理由は私が、D.フジオカのファンであること。そして、原作はA. デュマ(1802-1870)が1844-1846年に書いたものであり、時代を経ても変わらぬ価値を持つフランスの古典であるからだ。後に言及するが、この時代背景と現代の時代の違い、遠近比較が興味深い。

日本では明治時代に黒岩涙香によって「巌窟王」として翻訳され、ヒットしている。今回のドラマ版「モンテ・クリスト伯」は、黒岩勉によって大きくリメイクされ、原作のプロットを生かして現代的に再解釈されている。

ストーリーは、静岡のとある漁師町の漁師、柴門暖(D.フジオカ)が、目黒すみれ(山本美月)に求婚し、受け入れられるシーンから始まる。暖はその後、遠洋漁船で遭難するが、無事帰国。親友や友人にも祝福されて結婚式を行う。

この初回の「苦痛なほどのつまらなさ」は、想像を超える。D.フジオカのメイクや衣装も、洗練さからほど遠く、演技も「大根」としかいいようがない。才能の溢れるD.フジオカを、このドラマに配役したスタッフに怒りも覚えた。しかし、このつまらない平凡な描き方が、最後の大団円の決め手の「設定」になっていることに後で気づいた。

幸せの絶頂の結婚式で、柴門暖が身に覚えのないテロ容疑で逮捕される。そして、容疑者の人権が保証されない異国に人質交換で移送される。「モンテ・クリスト島」(「キリスト山」の意味)の地下牢に幽閉され、支援者名を自白するよう、過酷な拷問を受ける。

やがて、暖はこの島の地下牢で、ある国の大統領だったファリア真海(田中泯)と出会い、身に覚えのない罪で幽閉されていることを話す。彼は、投獄された理由を、捏造ではないか、と推理する。暖は、真海から幅広い教養と人望を兼ね備えた「名望家」としての教育を受けるようになる。そして、2人は協力して脱獄を図ろうとする。しかし、真海は牢獄で無残な死をとげる。孤独になった暖は脱獄し、故郷に帰ってくる。

故郷では、母は世間の厳しい批判に遭い孤独死し、暖をとりたててくれていた社長は痴呆症を患い、会社も倒産寸前だった。そして、真海の推測どおり、すべてが親友、先輩、警察によって、捏造されたことを知り、復讐を胸に、名望家としての「モンテ・クリスト・真海」として故郷の港町に現れる。

裏切ったのは、親友で人気俳優となった南条幸夫(大倉忠義)、大手不動産会社のトップになった神楽清(新井浩文)、寺門類(渋川清彦)だった。婚約者だったすみれは、南条と結婚し、明日花(鎌田英怜奈)をもうけていた。そして、暖をテロリストとしてでっちあげたのは、警視庁刑事部長となった入間公平(高橋克典)だった。

真海は、彼らが一番大切にしていたものを破壊することで復讐を果たしていく。この復讐劇が、劇性を形成している。

特筆されるべきは、神楽の妻で入間の元愛人である神楽留美役の稲森いずみの演技である。子を愛する「ぶっちぎれた」母と、愛欲に溺れる女性を演じている。さらに、夫である入間を愛し、子供を溺愛し、次々と殺人を犯していく入間瑛理奈役の山口紗弥加の演技は、狂気じみている。高橋克典の悪役も凄い。子殺し未遂を公にされ、地位を奪われ、狂気に陥って医療刑務所に入っている姿は、高橋克典イメージを越えるものだ。

原作の現代版化に成功したのは、役者陣の名演技と、それを引き出した演出にあるのだろう。全編を流れる眞鍋昭大の音楽もいい。特に、ジャズシンガーの青木カレンの「SET A FIRE」はこころに響く。D.フジオカのバラードに流れない「Echo」もいい。

>> 次へ(最終話の解釈)