本コンテンツは、2024年11月7日に開催したネクスト戦略ワークショップ Session1の講演録です。

Session3「価値スタイル」で選ばれるブランド・チャネル・メディア

Session4「新しい群れ集団が生む市場ダイナミズム」バブル崩壊以降の30年間、多くの企業は「成長しない」という難題に直面してきました。しかし今、この局面が大きく変わろうとしています。日本は現在、「本格的な消費回復」が見込まれる状況にあります。「本格的」というのは、収入増加に裏付けられた消費回復だからです。企業にとって30年ぶりに成長の千載一遇のチャンスが到来しています。

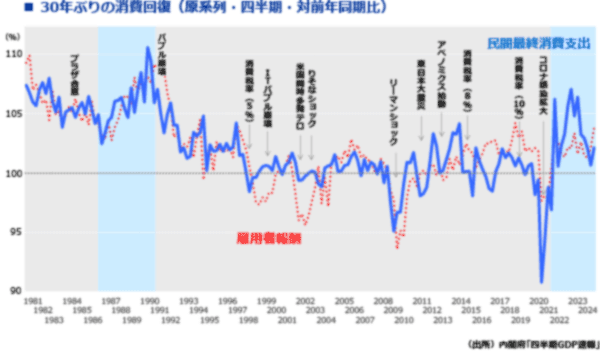

①30年ぶりの消費回復

内閣府の国民経済計算(GDP統計)から、個人消費を代表する「民間最終消費支出」と、収入を代表する「雇用者報酬」について、対前年同月比の伸び率をみてみます。その結果、バブルから約30年ぶりに消費が回復していることが確認できます。一方、雇用者報酬はバブル崩壊後、残業代の減少や、非正規雇用の増加により、長く伸び率が停滞していました。しかし2020年以降、これが反転し、収入増加、支出増加へと結びついています。

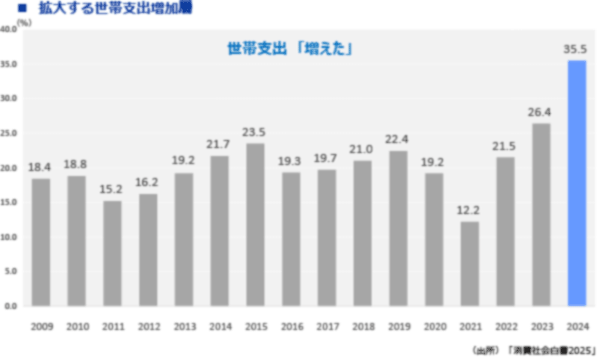

②拡大する世帯支出増加層

弊社調査で直近2024年の家計の消費状況をみると、2021年を底に、世帯支出の「増えた」が上昇し、直近では35.5%にのぼっています。30%を超える水準は、比較可能な期間のなかで、過去最高の値となっています。

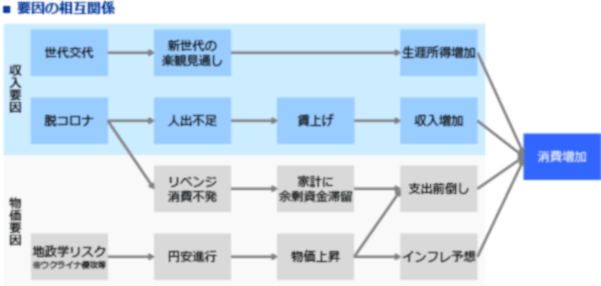

消費の本格回復はなぜ起きたのでしょうか。その要因を紐解いていくと三つあることがわかってきました。それは、収入増加、インフレ予想、世代交代です。なかでも世代交代の影響は世代論を長く研究してきた弊社ならではの分析結果といえます。

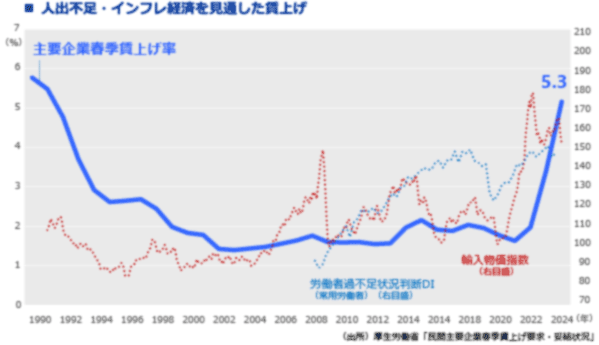

①収入増加

本格消費回復の理由のひとつは、収入増加です。人出不足とインフレが、企業に賃上げを迫り収入が増加しました。今年春の賃上げ率は、基本給を底上げするベースアップと定期昇給を合わせて5.3%となり、33年ぶりの高水準となりました。賃上げの背景には、国際的な人材獲得競争や国内の人手不足、インフレ経済への移行を見通した大手企業が積極的な賃上げを実施し、その取り組みが中小企業でも進んだことにあります。90年との違いは、生産年齢人口の減少により労働市場がタイトになったことです。そのため低い失業率下で賃金上昇に結びつきやすい状況にあったことも賃上げの要因になりました。

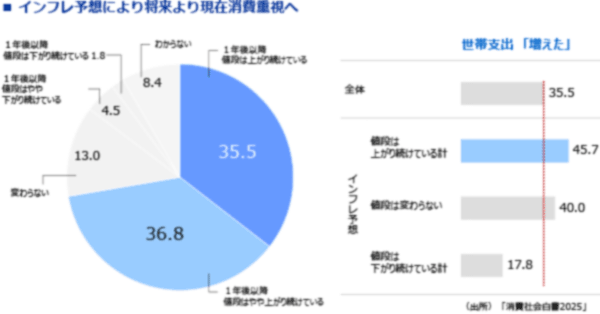

②インフレ予想

本格消費回復の理由のふたつ目は、インフレ予想です。円安による輸入物価上昇を背景とした値上げが定着し、インフレが持続するという見方が大勢になりました。弊社調査によるとそれは生活者の7割に共通する認識となっています。このインフレ予想が、将来より現在の消費を優先するマインドを引き起こしました。

消費に関して、この30年を支配してきた意識は、現在の消費よりも未来の消費を重視するというものです。この現在と未来の消費の代替効果が大きいことによって、消費水準が低下しました。

この意識が、値上げにより、現在買う方が得をするという意識に転換し始めました。将来のインフレを予想する人ほど現在、消費を活発化させています。右肩上がり経済の諸国では、物価が上昇し、所得も増えるので、借金をしてまでも海外旅行や大型消費をすることが一般的です。日本でもやっと、インフレ予想により、世帯支出を押し上げる効果がみられるようになりました。③新世代の生涯所得増加

本格消費回復の理由の三つ目は、世代交代の影響によるものです。20年ぶりの世代交代により新しい世代が社会人になってお金を使い始めました。世間では、その活発な消費に関して注目が集まり始めていますが、まだその背景を分析できていません。弊社の世代分析によれば、20年ごとの世代交代により消費意識が変わり、時代の局面が変わります。バブル崩壊以降に生まれた世代は「嫌消費」でしたが、それから20年、現在の新しい世代は「好消費」であり、歴史的には「現実危機」を担う世代です。

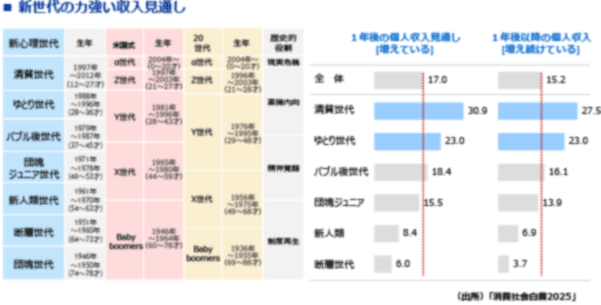

世代別に個人収入見通しをみると、弊社が「清貧」や「ゆとり」と呼んでいる若い世代、アメリカではZ世代やα世代と呼ばれる世代が、短期、中長期ともに収入見通しが良好で、生涯所得増加予想が顕著に高い状況が生まれています。

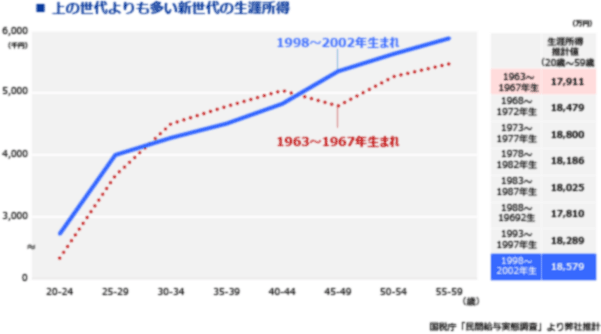

国税庁「民間給与実態統計調査」より、生涯所得を推計すると、1963~67年生まれの上の世代と比べて、1998~2002年生まれの新しい世代の生涯所得の方が多いことがわかります。背景には賃金が上がっていることや、人手不足により雇用が安定し、失業リスクが低いことがあります。こうした見通しのもとで新しい世代の生涯所得が増加しています。これが本格消費回復のバックグラウンドにあります。

④消費回復のメカニズム

これら三つの要因は突然発生したものではなく、外的要因に影響され持続的に連鎖して生まれたものです。背景をたどると新型コロナ感染症の蔓延があります。

日本以外の国はお金を貯めてコロナ収束後に消費しましたが、日本はそうはなりませんでした。そこにロシア・ウクライナという外的ショックが起きました。この紛争でグローバルサプライチェーンが壊れて輸入物価が上がり、日米金融政策の違いによる金利差から円安が加速します。需要が回復せず輸入物価だけが上がり、極端な円安が起きました。

物価が上がったから給料を上げなければ、と大企業中心に賃上げが起こり、中小企業もそれについていかざるを得なかったということです。インフレ予想と賃金上昇が短期的な引き金になり、新しい世代の生涯所得増加という思わぬ結果をもたらしたというのが消費回復の背景にあるストーリーです。

さらに分析していくと、本格回復の根本には、生活者が年齢やライフステージなどの制約から解放され、価値観で結びつく価値集団の影響が大きくなっていることがわかりました。

①年代・ステージの説明力低下

人々の行動は、年齢や、未既婚などのライフステージ、そして世代などの属性によって大きな影響を受けています。その行動は、個人の価値意識だけでなく、所属する社会集団に依拠しています。家族、学校、会社、地域などの「縁」は代表的なものです。さらに、今日では、SNSや動画配信を通じて、同じ好みや価値観で「縁」を結ぶことも簡単になっています。

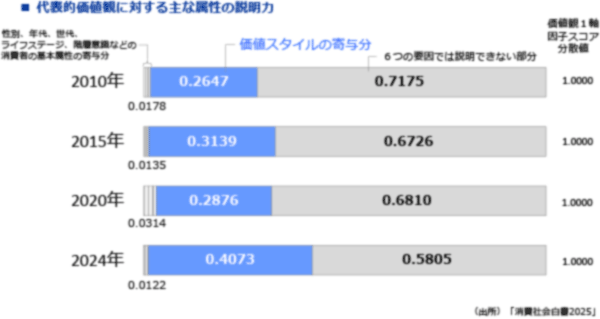

今回の「消費社会白書2025」では、人間が生物的に持っている「社会集団性」に、改めて焦点をあてました。その結果、年齢や家族などの社会集団ではなく、価値観で結びついた価値集団がもっとも大きな影響を与えていることがわかりました。

②価値集団の影響力拡大の背景

理由はふたつあります。ひとつは、高齢化と非婚化が進み、単独世帯が増え、多くの人々が標準的なライフコースを歩まなくなったことです。背景には、少子高齢化と人口統計的な変化があります。もうひとつは、ネット化が進み、好みや価値観で人々が結びつくことが容易になり、結び付きが日常化して、「柔らかな社会集団」を形成し、行動に影響を与えるようになったからです。

少子高齢化などの人口統計的な変化とデジタル技術の進化によるネット化が、人々の結びつきを変え、なかでも、価値観で結ばれた価値集団が大きな影響を与えるようになりました。

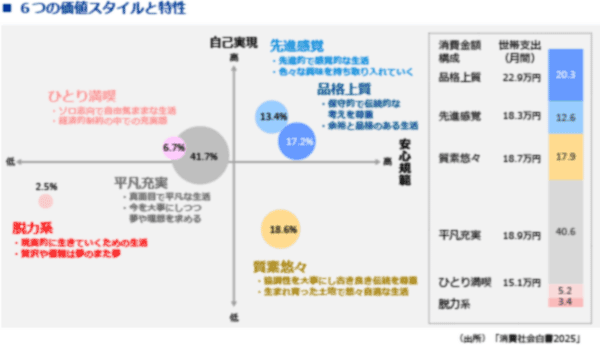

③六つの「価値スタイル」

弊社では、この価値観で結びついた集団は、六つの「価値スタイル」で捉えられると分析しています。この「価値スタイル」で様々な行動を分析してみるとそれぞれに大きな差がみられます。これは「価値スタイル」が、ブランドの選好や購入に大きな影響を与えることを示しています。日本人の平均的な個人と家族の生活は、価値観によって食事をし、家事をし、自動車を選び、スマホを選ぶようになっています。年代・ライフステージという既成の社会集団から解放されて消費行動をするようになっています。

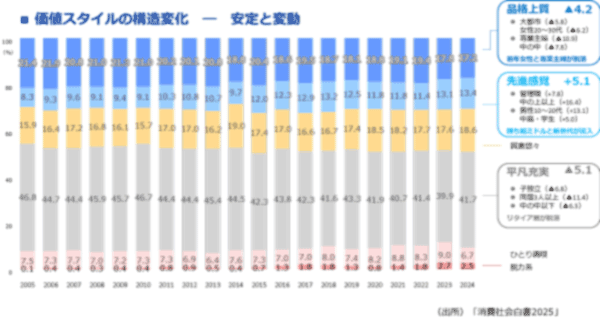

④「価値スタイル」の安定と変動

さらに「価値スタイル」の分類は、推計によって、20年前まで遡って推移を追うことができます。この長期推計からいえることは、分類が安定していることと20年の変化を反映しているということです。

具体的な変化をみると、「品格上質」と「平凡充実」が減少傾向にあり、「先進感覚」が増加傾向にあることがわかります。背景をみると「品格上質」の減少は、若年女性と専業主婦層の脱落、「平凡充実」の減少はリタイア層の脱落により起きています。

一方、「先進感覚」は勝ち組ミドルと新世代の流入によって増加しています。つまり「価値スタイル」分析は、現在という断面でも、時系列でも有効に、人々の行動に影響を与えていることがわかりました。そして、マーケティング政策としては、セグメントとターゲティングに有効だということです。

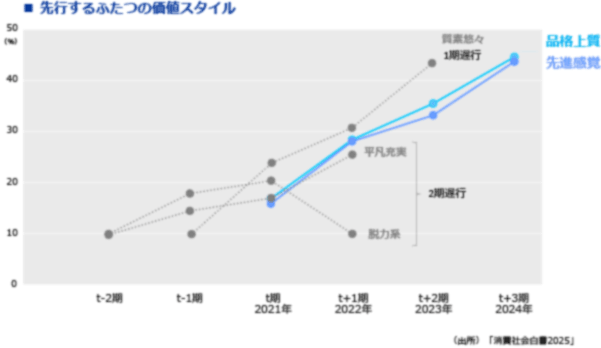

⑤「価値スタイル」が動かす消費

「価値スタイル」の影響は、消費行動に典型的に現れています。消費回復の背景を「価値スタイル」から構造的にみると、消費先行層の存在が確認されます。「先進感覚」と「品格上質」の世帯支出増加率が高く、次いで「質素悠々」「平凡充実」等の集団が高くなっており、上位二層と後続層との間での先行・遅行関係が確認できます。消費回復の正体は、消費先行層である「先進感覚」と、他の集団の追随効果によって起きたと捉えられます。

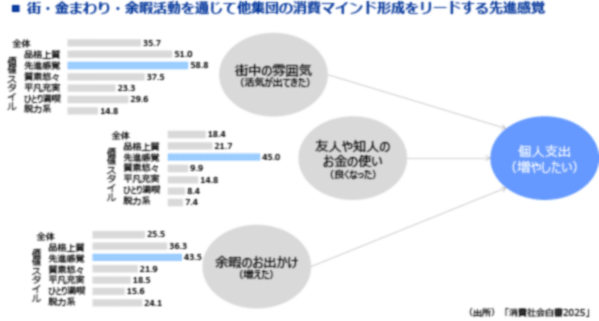

⑥先行層による消費の波及効果

なぜこのような追随関係が生まれるのでしょうか。それは「先進感覚」のような消費先行層の動きが、消費の現場を通じて他の集団への波及効果をもたらしたからです。

個人支出には、街の雰囲気や他人のお金の使い方などの外的な要因も影響します。このように他者の支出に影響を及ぼしているのが「先進感覚」です。「先進感覚」は、リアルな現場での余暇や消費行動を通じて街に活気をつくり、空気を変え、他者の消費意欲に影響を与えているといえます。そこに、「平凡充実」「質素悠々」等の「価値スタイル」が牽引され、消費回復が全体に波及していると捉えられます。

最後に、今後の本格回復の行方をどうみていけばいいでしょうか。ふたつのリーダーが牽引する「リーダー二元層」が行方を握ると捉えられます。価値意識をリードする「品格上質」と消費回復をリードする「先進感覚」です。

今後はこのふたつの「価値スタイル」によって価値の方向と消費回復の持続性が決まっていくとみることができます。

①価値意識をリードする「品格上質」

ひとつ目のリーダーは、価値意識をリードする「品格上質」です。

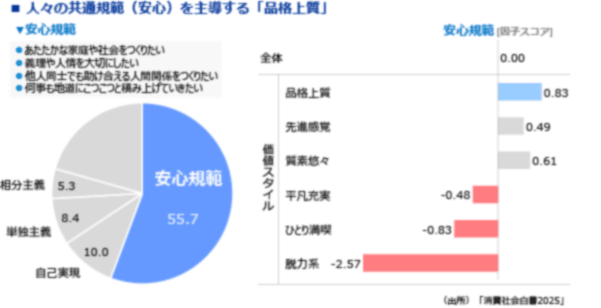

2024年の価値意識について因子分析をおこなうと四つの因子に集約されました。第一因子は「あたたかな家庭や社会をつくりたい」「義理や人情を大切にしたい」「他人同士でも助け合える人間関係をつくりたい」というような「安心規範」の価値観です。寄与率が56%となっており大勢を占める価値観といえます。

「価値スタイル」別に「安心規範」の因子スコアをみると、「品格上質」がもっとも強くなっていることがわかります。生活者が価値志向に変化するなか、人々の共通規範である「安心」を主導しているのが、「品格上質」です。

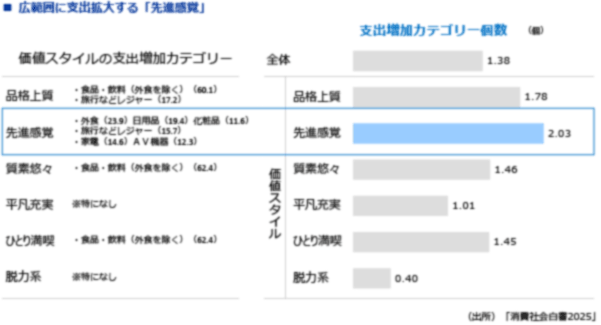

②消費回復をリードする「先進感覚」

ふたつ目のリーダーは、消費回復をリードする「先進感覚」です。

持続的な消費回復の条件は、収入見通しの持続性と良好な経済見通しの持続性です。「先進感覚」は、これらの条件を満たしており、広範囲に支出を拡大し、様々なカテゴリーをリードしています。「先進感覚」が主導する消費回復は、マインド面からも下支えし、持続していくことが期待されます。

③本格回復の可能性とリスク

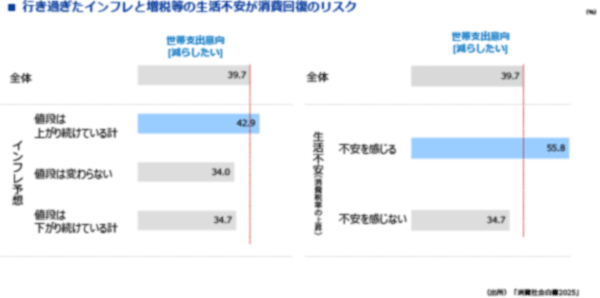

一方、持続的な消費回復は、リスクもはらんでいます。弊社調査では将来のインフレを予想する人ほど、さらに消費税増税等の生活不安が大きい人ほど世帯支出を減らしたいと答えています。

物価が上がりすぎて需要が減少する要因と、増税などの生活不安により消費支出が減少する要因があり、それらが消費をシュリンクさせる要因になります。

さらに、直近の衆院選で、与党が敗れ、過半数を割り、少数与党となりました。今後は次回、4年内の衆院選までは少数与党による不安定な政権が続くことになります。

市民社会のあるべき姿である経済の自立化の上で、持続的な社会への価値提供を通じた安定経営を目指していくことが企業の課題です。具体的には価値観の群れで本格回復を掴んでいくマーケティングが必要です。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)