ブランド力を上げる

実務では、ブランド力を上げるという課題がよく言われます。しかし、これは難しい問題です。実際には、予算があれば、広告宣伝投下量を増やしたり、インパクトのあるCMに変えたりして終わり、ということが多いようです。これでは、短期的な売上増加効果はあっても、長期的なブランド力の向上には繋がりません。それではどうしたらよいでしょうか。

ブランド力とは何か

答えが出ない時は、質問の仕方から見直すことが大切です。「ブランド力を上げる」という課題は、(1)ブランドとは何か、(2)ブランド力とは何か、のふたつがまず明確になっていなければなりません。

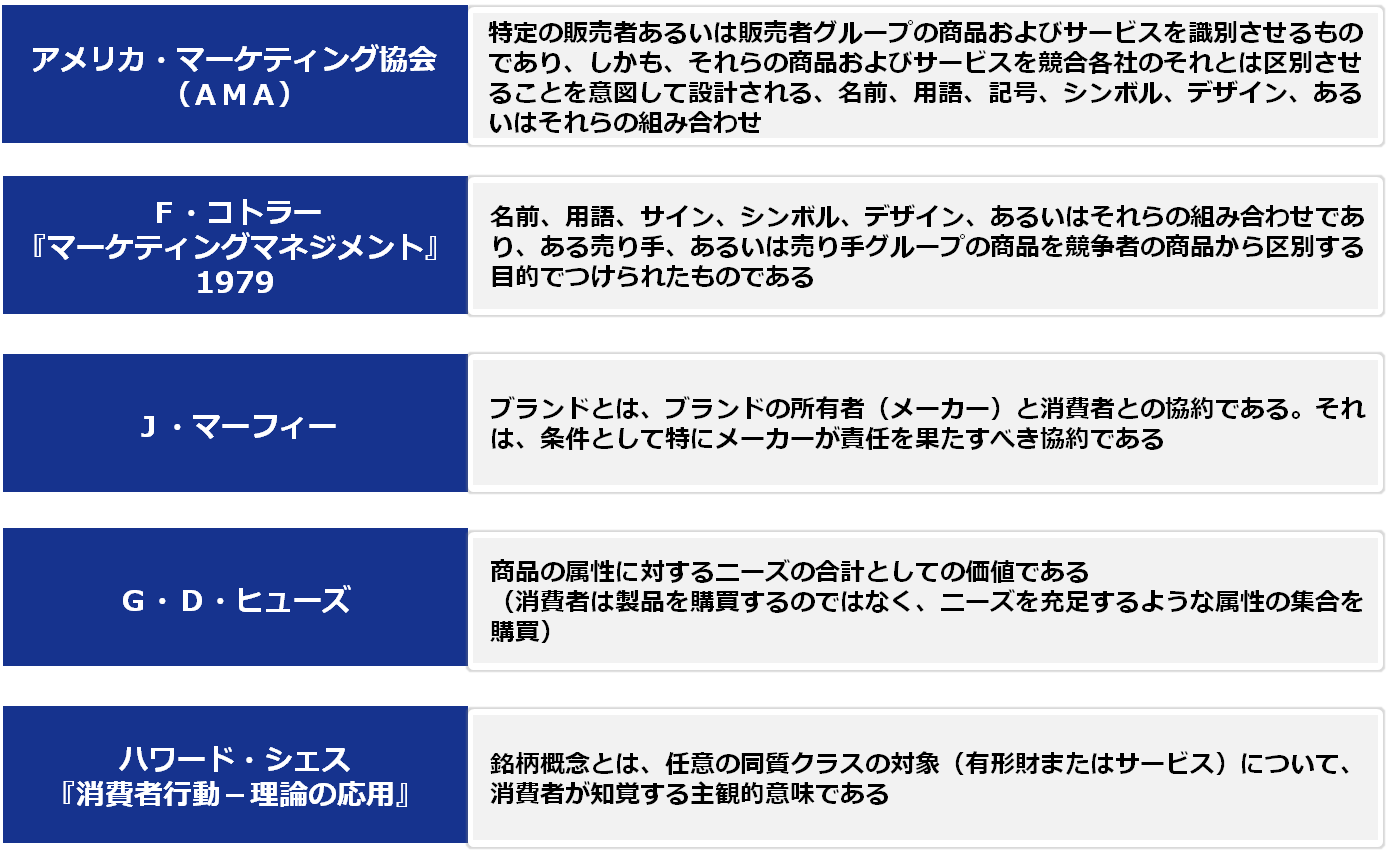

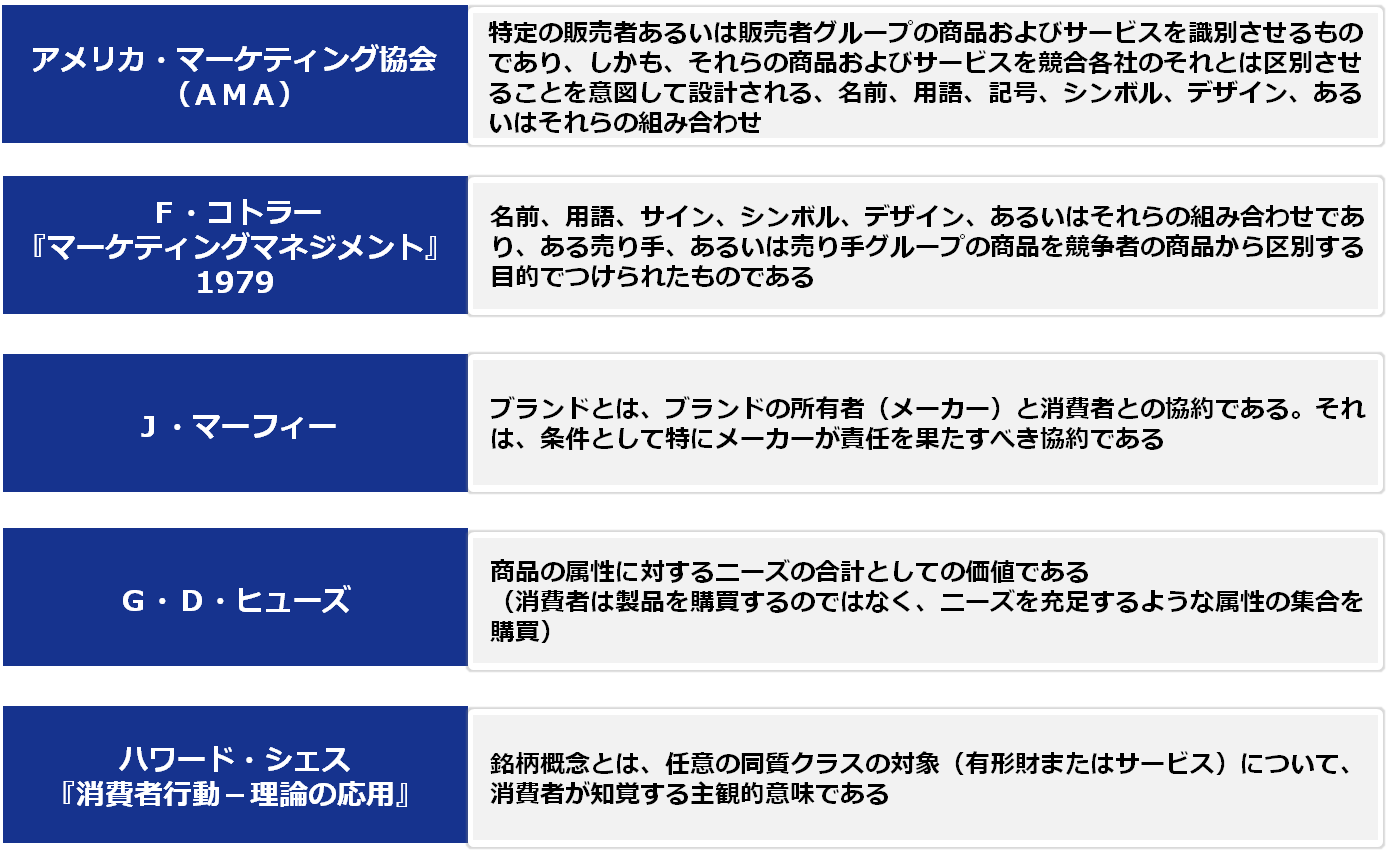

ブランドとは、消費者が商品・サービスを選択する際の手がかりです。「学術的な定義」はいろいろありますが、これで十分です。つまり、消費者が多くの商品サービスを選ぶ際の品質などの「選択の手がかり」(弊社定義)です。ブランド(銘柄)とは、もともと欧米では、牛の放牧で、誰の牛かを識別するための焼き印が語源だと言われています。日本では、「のれん」に当たります。欧米では生産者を識別する象徴としてのブランドであるのに対し、日本では消費者と売り手の信頼関係として捉えるという歴史文化的な違いがあります。この違いはブランド力を上げる方策の違いにも現れます。

図表1 ブランドの定義

ブランド力を上げるには、まず、「ブランディング」しなければなりません。ライバル商品サービスとの明確な識別です。その手段は、商品のコンセプトを明確にし、ネーミング、パッケージングやロゴなどで具体的に表現することです。ここで、重要なことは、ブランドとは商品コンセプトだということです。商品コンセプトとは、三つを明確に決めることです。誰の(ターゲット)、どんなニーズに、どんな機能(シーズ)で応えるかです。

この肝心のコンセプトが陳腐化し、よくわからなくなっていることが多くあります。コンセプトが「時流適応」していないからです。従って、陳腐化したコンセプトを明確にすることがブランド力を上げる要になります。

一般的にブランド力があるという指標は、

- 固定客や指名客が多い

- ブランドを推奨してくれる客がいる

- あの人が持っているからほしい

といった「ネットワーク外部性」が働いている、ということです。

これらの指標の高いブランドは、

- ライバル商品よりも高く売れ

- 宣伝広告が低コストになり

- 小売への配荷量や店頭での優位置確保もできる

つまり、ブランド力を高めることで、ライバルより、低コストで販売でき、高い収益性を上げることができます。そして、高い収益性を原資にさらなる商品改良や、新たな研究開発への投資を行うことができ、ライバルに対しては、さらなる差別的優位性を確保することができます。

ブランド力の測定は、他FAQで紹介したAMTULに少し工夫を加えて簡単に測定することができます。最近では、多変量解析を駆使した複雑な分析でシェア予測などのシミュレーションが瞬時にできますが、あまり実践的な成果はありません。

ブランド力を上げる教科書的な手法

繰り返すと、ブランド力を上げるとは、固定客や指名客を増やす、自社ブランドの推奨客を増やす、固定客が増えればさらに固定客が増えるという「ネットワーク外部性」を働かせる、ということです。

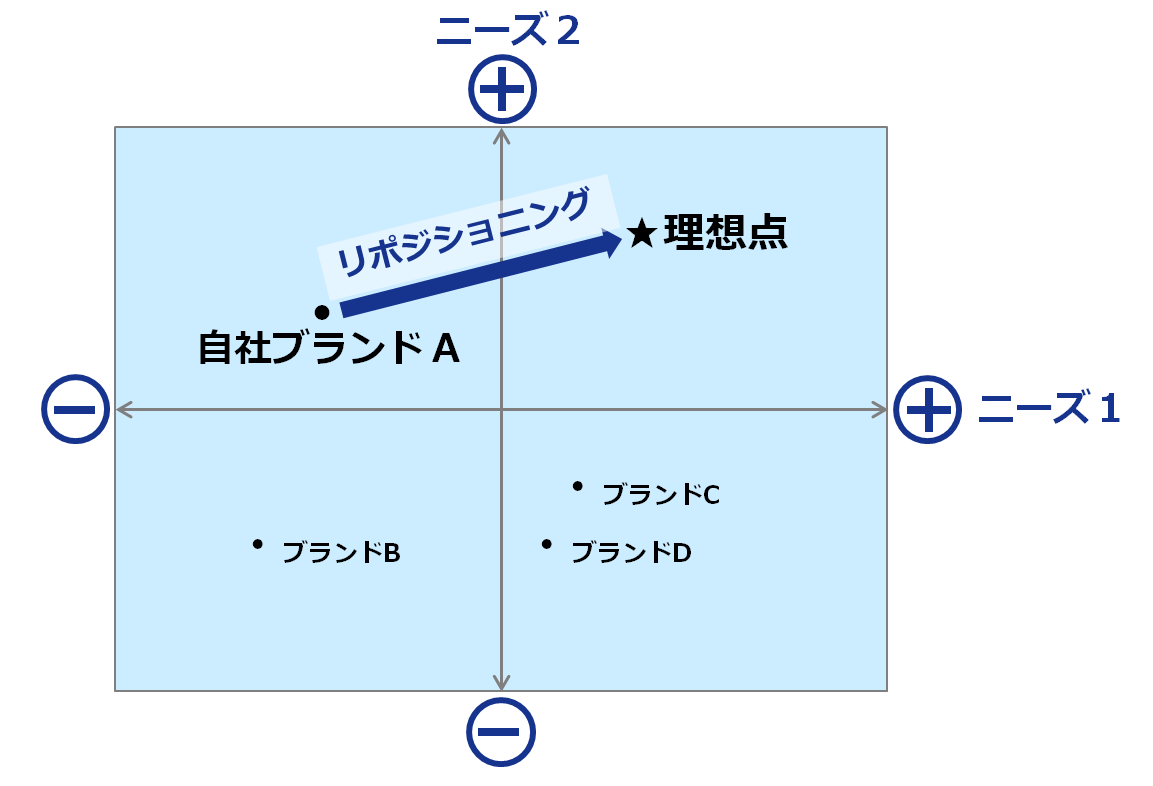

アメリカのD.A.アーカーらに代表されるブランド力を上げて、シェアをアップする方法は簡単です。自社ブランドを、宣伝広告の投下量によって、「想起セット」に入れ、ブランドの心理上のポジショニングを変更して、消費者の「理想点」に近づけるように、CMで形成されるイメージを変えることです。

例えば、オーディオメーカーが、「ハイレゾ」市場で自社のイヤホンのブランド力を上げたいとします。メーカーのマーケティング担当者ならまず2万~3万点もあるライバル商品のなかから、消費者の「想起セット」に入ることを考えます。ドイツの「ゼンハイザー」、アメリカのレコード針で有名だった「シュア」などのメーカー名に加えて、品番を含めて、消費者が想起できるのは五つ程度です。担当者は、イヤホン専門店や家電量販店での推奨が期待できなければ、なんとか消費者の想起セットに残ることを考えねばなりません。なぜ、五つかというと「記憶の限界」という仮定があるからです。

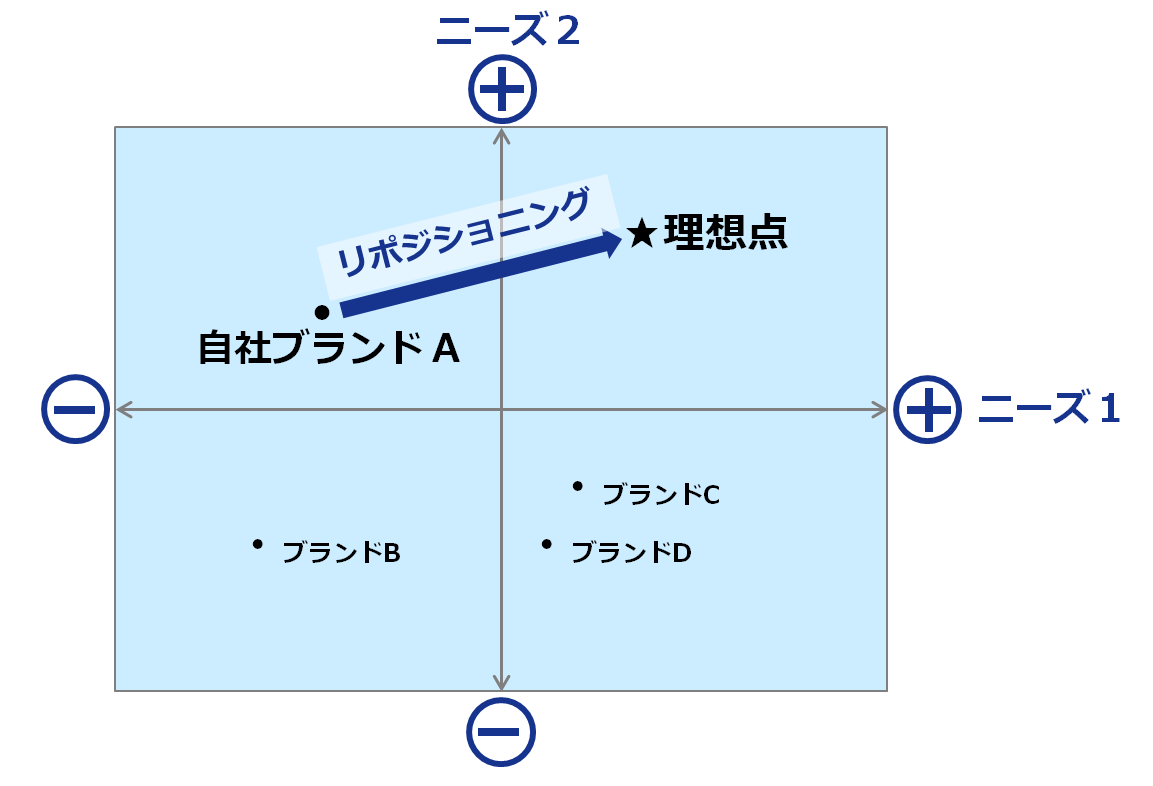

次に、消費者が求めているイヤホンのニーズ(理想点)をリサーチで探索します。理想点は、分析的には、X-Y平面上の点として描くことができます。そして、自社とライバル社のイヤホンをポジショニングすることができます。シェアを上げるには、ライバル社よりも理想点に近くなるように、メッセージを明確にして、CMなどで「リポジショニング」します。

図表2 リポジショニングによるブランド力強化

このような手法は、1980年代のアメリカで一世風靡し、日本にも導入されました。しかし、自身の30数年の歴史的経験から、この「心理上のポジショニング仮説」は、日本やヨーロッパでは通用しないと思います。

通用しない理由はふたつです。ひとつは、組織小売業はセルフ販売が中心で、均質な売り方のアメリカに対し、日本やヨーロッパは、専門店などの推奨販売力が大きな影響力を持っているという多様な販売であるという歴史文化的な違いです。もうひとつは、スマホなどの普及とインターネットによる検索サービスが圧倒的に普及したことです。つまり、心理上のポジショニングに加えて、具体的でリアルな情報の影響が大きくなりました。

ブランド力を上げる原則

ブランド力を上げる実践的な方法は、ブランドの原点である商品コンセプトを見直すことです。「時流」に再適合させることが必要です。つまり、誰の(ターゲット)、どんなニーズに、どんな機能(シーズ)で応えるかということです。

戦後、日本は多くのブランドを育成してきました。その特徴は、メーカー名をブランド扱いし、流通との信頼関係を築いてきたことです。そして、多くのブランドが還暦を迎えています。しかし、何より大きな特徴は、ターゲットを明確にせず、すべての顧客に売ろうとしてきました。品質とそれを裏付ける技術だけでブランドをつくってきました。

現代の日本市場において、ブランド力を上げるもっとも大きな実践的課題は、セグメント(顧客区分)とターゲティング(区分選択)を明確にすることです。この単純なことができていない企業が多いのが現実です。特定の顧客をターゲットにするという考え方がないといっても過言ではありません。すべての民が「浄土」にいけるという大乗仏教思想の伝統が根強くあるのかもしれません。

ブランド力を上げるには、年収1,000万円以上層、金融資産1億円以上層、ブルーカラー層、首都圏居住者、人口30万人以上都市地域居住者などの特定基準に基づくセグメントとターゲティングを明らかにしなければなりません。

そして、商品コンセプトを再度明確にして、変えることと変えないことを決め、ターゲット層に、マスメディアだけでなく、あらゆる接点を通じて、新しいメッセージを送ることです。その結果が、ブランド力を上げる目的であるシェアアップ、固定客増、推奨客増などに繋がるというのが基本です。

成熟ブランドのブランド力を上げるには、基本的にはST(Segmentation/ Targeting)プラスV(Value:価値)プラスI(Interface:接点)を革新することです。つまり、誰に(ST)、どんな価値(V)を、どういう接点(I)で伝えるかということです。

ブランド力を上げ、資産を利用する実践的手法

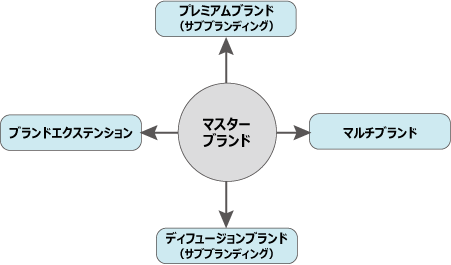

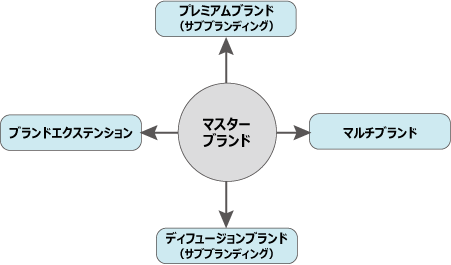

ブランド力を上げ、それによって形成された認知資産を活用する方法は、実務的には四つあります。

- マルチブランド

- ブランドエクステンション

- プレミアムブランド→サブブランディング

- ディフュージョンブランド→サブブランディング

認知資産のあるブランドを「マスターブランド」と想定すると、ヨコへの展開は、「マルチブランド」展開、「ブランドエクステンション」展開があります。タテへの展開では、「プレミアムブランド」展開と「ディフュージョンブランド」展開などのサブブランディングがあります(図表2)。

図表3 ブランドのヨコ展開とタテ展開

マスターブランドが成熟して、消費者から飽きられてくると、この四つの展開によって、マスターブランドを補強し、資産活用して、ブランドマネジメントを進めます。

ビール市場では、キリンビールはビールの代名詞であった「ラガー」ブランドを持っています。ラガーが飽きられてくると、「一番搾り」ブランドを導入しました。このように新しいブランドを導入して、ブランドをマルチ化する方法をマルチブランド展開といいます。アサヒビールも、「スーパードライ」がシェアトップを維持していますが、新しい「ザ・ドリーム」というブランドを導入し、マルチブランド化を図っています。

ブランドエクステンションとは、ある商品カテゴリーで確立されたブランドを他のカテゴリーに展開することです。ファッションブランドは、衣料分野で確立された認知資産を活用して、化粧品や時計などの別のカテゴリーにブランドを拡張しています。このような方法をブランドエクステンションといいます。

プレミアムブランド化とは、マスターブランドよりも機能や性能を向上させたブランドを導入することです。サントリーは、「モルツ」に対して「プレミアムモルツ」を導入し大成功を収めました。さらに、「モルツ」を生産停止して、スタンダードビール市場に「ザ・モルツ」を新たなマスターブランドとして導入しました。セイコーは、10万円価格帯市場での手づくり感をだした70年代の名器であった「グランドセイコー」を高級帯市場へ再投入し、成功しました。100円前後のアイスも30円アップのプレミアムアイスが続々と市場導入されて売れています。

ディフュージョンブランド化とは、より広範な層を狙ったパフォーマンスのよいブランドを展開することです。サントリーならビール類に分類され、スタンダードビールより安価な「金麦」が該当します。「アルマーニ」なら「アルマーニエクステンション」がディフュージョン化に相当します。ベンツも「Sクラス」、「Eクラス」、「Cクラス」、「Aクラス」のようなクラス展開によるディフュージョン化を図っています。

このように、成熟したマスターブランドを補強したり、認知資産を活用したりして、収益をあげるには四つの方法があります。そして、全体として管理していくには、マスターブランドの商品コンセプトを「時流」に適応させ続け、マスターブランド価値を拡張させ、展開されたブランドを「ブランドポートフォリオ」としてマネジメントしていくことが必要になります。

現代社会は格差意識が強くなり、収入の格差も広がっています。一方で、商品に対する消費者の期待感は多様化しています。そのため、サブブランディングによるプレミアムブランド展開が有効です。そして、各ブランドの価値の差が分かるように、鰻屋の「松」「竹」「梅」の品揃えのようにうまくサブブランディングし、収益性を拡大する機会があります。

エレクトロニクス製品で、成功しているのは、宣伝広告もたいしてしていないのに、業界通念では考えられなかったような高価格帯の商品です。20万円を超える電子レンジ、40万円を超えるデジタルプレーヤーやイヤホン、10万円近い掃除機や扇風機、10万円を超える炊飯器など枚挙に暇がありません。これは、独自の企画力や希少性などが結びついて、「松」ブランドの確立に成功し、「竹」「梅」で販売量を稼ぐ、タテのブランド展開の成功事例になっています。

成熟ブランドを活性化させる成功の必要条件はふたつあります。

ひとつは、マルチブランド化、ブランドエクステンション、サブランディングによるプレミアムブランド化、同じくサブブランディングによるディフュージョンブランド化です。しかし、ブランド力を上げる際に、消費者に、品質をともなわない「割高」感をもたれてしまえば失敗です。

もうひとつは、ターゲティングを間違い社内ブランド間でカニバリを起こしてしまうことを避けることです。こうなると、マス広告、売場が分割され、資源が分散されてしまうからです。

そして、本質的な成功は、マスターブランドを補強し、ブランドの垂直と水平展開によるブランド戦略の実践です。このような多様なブランド展開と変わらぬ価値づくりには、ブランドについて「価値哲学」を持った「コンセプトガードナー」としてのブランドマネジャーがもっとも大切な必要十分条件です。

弱者のブランド戦略

ブランド力を上げるという課題は、市場でのトップメーカーだけでなく、特に2位、3位などの下位メーカーにとってはより切迫したものです。最後に、弱者ブランドが強者に勝つ方法を説明します。それはひとつしかありません。

強者ブランドは、市場シェアで優位に立ち、コスト優位、広告宣伝量、営業マン数、取引条件、取扱店数、営業マンの提案書数、売場シェア、売場での優位置確保などのすべての点で、全体市場で量的に勝っています。

これを破る方法は、個別地域、個別セグメント、個別製品の市場で、限られた資源を集中して、まずは個別市場で量的優位に立つことです。宮本武蔵の吉岡一門との決闘の戦法です。武蔵が、一門の門弟70人を斬ったという噂です。これは、現実的には不可能だと思いますが、理論的には可能です。この戦法を、強者ブランドに対して採用すればいい訳です。

つまり、1対70の条件、武蔵が70人に包囲された条件で勝てる方法はありません。しかし、圧倒的に健脚の武蔵が走り回って、常に武蔵対1人という個別の決闘条件を70回設定できれば、個別での優位性を、全体の優位性に結びつけられます。

食品では、北陸で外資メーカーがトップメーカーを、東北では照明メーカーが同じトップメーカーを、中部ではバイク市場、九州では歯ブラシなどで弱者が強者を追い込んだ事例があります。

この理論は、もっとも単純な「微分方程式」で解ける机上の理論でもあるのですが、実際に可能です。成功条件は、奇襲と機動です。これはまたの機会に詳述します。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)