「よいものを安く」の価格戦略の功罪

メーカーなどの製品サービスの供給者は、「よいものを安く提供する」という価格設定の考えを強く持っています。小売業ならば、いわゆる薄利多売が成功の原則です。これは一種の不文律になっています。たくさんのお客さんに薄利で販売し、喜んで頂くという江戸時代から続く商法です。

メーカーでも松下幸之助氏の「水道哲学」はその典型です。売れれば売れるほど販売コストが低下したり、つくればつくるほど生産コストが低下したりする産業ではこの法則が作用します。

この戦略は、日本経済の創生期や成長期には、多くの消費財を普及させる上で大きな役割を果たし、「豊かな生活」の実現に貢献しました。しかし、市場が成熟し、人口減少社会へと突入して、生産のグローバル化が進む現在では、もはやその役割を終えました。多くの企業が採用する「よいものを安く」の価格戦略から、「価格差別化」戦略への転換が必要になっています。

理由は、三つあります。

ひとつは、TPP(環太平洋経済連携協定)などによりグローバル経済化が進み、いろいろな商品の多品種少量生産化が進んでいることです。市場では、トップブランドのシェアが低下し、「その他」ブランドのシェアが拡大しています。この結果、市場の売上の下位部分が拡大し、「テール化」が進んでいます。そのため、量産効果が効きにくくなっています。

ふたつ目は、消費者の間で高まる格差意識です。同一機能や役割を持った同質的な商品サービスでも、収入によって「支払意思価格(WTP)」(willingness to pay)が違います。WTPの異なる消費者に、「よいものを安く」の単一価格戦略をとれば、企業にとっては機会ロスになります。格差の拡大は、この機会ロスを拡大させています。

消費者が、「みんな中流社会」だと思う時代は、同じものなら値段の高い百貨店よりも、スーパーで買う方が賢明だと思っていました。格差社会では、同じものでも名のある都心の「百貨店」で買う方が自分に相応しいと思う消費者が増えました。都心百貨店の業績が好調なのは消費者意識の変化があります。

三つ目は、薄利多売の対象となる消費人口の減少です。人口30万人以下の都市では、散髪屋さんが減少しています。人口が減ったからです。

10年前の円高で、多くの工場が撤退を余儀なくされ、労働人口の移動が起きました。人口数依存の高い小売業やサービス業は立ちゆかなくなり、さらに、人口の社会移動が起こるという悪循環に陥っています。散髪屋さんの現象はこの結果です。これは、水道、電気などの光熱サービス、道路や役所サービスへ拡大していくことでしょう。

人口減少社会では、「よいものを安く」の単一価格戦略は、企業にとって最適な価格戦略ではありません。

価格戦略の原則はWTPに従うこと

企業は、製造原価を計算し、その上でライバルの価格を睨んで価格設定しています。このように、企業が価格をコントロールできるのは、独占化や寡占化が進んでいる市場だけです。自由化前の電気やガスは典型的な地域独占企業でした。従って、企業は自社が、政府などの承認は必要であっても、価格決定権を持っていました。

規制緩和が進んだ市場、あるいは伝統的な多数乱戦の市場での企業は、市場で決まった価格で、出荷や生産量を調整して、利益を出すしかありません。これを「プライステイカー(Price Taker)」といいます。肉、野菜、魚などの生鮮品は後者の典型です。地元や中央卸市場に、出荷され、競られて、価格が決まり、卸や仲買人に売られ、小売業に再販売されて消費者の手に渡ります。ここでは、生産者が価格設定できる余地はありません。

経済理論では、価格決定権を持っている場合と持っていない場合のいずれかを想定して議論されますが、現実の企業は何らかの差別化を図っていますので、実際にはある程度、価格設定をすることができます。

それでは、「よいものを安く」の単一価格戦略から、どんな価格戦略をとることが合理的なのでしょうか。ある程度、市場を寡占化し、差別化できている企業の価格設定の原則は、ただひとつです。

という原則です。

具体例を挙げて、考えてみましょう。

ボールペン市場を想定し、顧客が100人いるとします。その中には、商品のボールペンを1,000円出してでも買いたい客もいれば、100円くらいなら買ってもいいという客もいます。いくらまで支払ってもいいかという価格を指すWTPは、主観的なものです。「胃袋」を満たそうが、「脳から生まれる何らかの幻想」を満たそうが、かまいません。

この100人のWTPを大きい順に並べ、X軸に人数、Y軸にWTPをとると、X-Y平面上には、ある右下がりの曲線が描かれます。

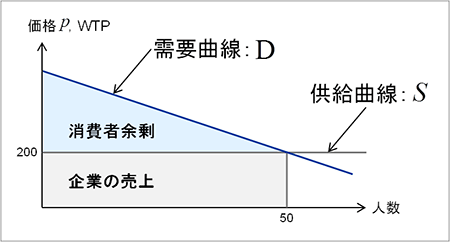

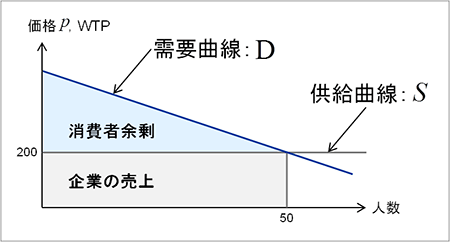

これが「需要曲線」です。この市場で、「よいものを安く」の価格戦略で、200円均一でボールペンを販売したとします。これを先ほどのX-Y平面上に描くと、200円の目盛りでの横一直線で表現できます。これを「供給曲線」といいます。そして、需要曲線と供給曲線が交わるところが、需要量、購入者数となります。

この例では、200円まで支払ってもいいと思う人は、ボールペンを買うことになります。その人数は、100人中50人かもしれません。従って、需要量は50になり、企業は、10,000円の売上をあげることができます。

図表1.市場均衡

これで市場は均衡したことになります。しかし、この状況で、仮に企業がボールペンに200円の値段を付けて販売したとすると、1,000円でも買いたいという消費者は800円分得をしたことになります。つまり、200円以上のWTPを持つ顧客層は、多くの余剰(「消費者余剰」consumer surplus:消費者が支払ってもよいと感じる金額から、その商品の本来の価格を差し引いたもの)を得たことになります。消費者にとっては「厚生」が高まるのですが、企業にとっては、機会ロスになる、というのが伝統的な考え方です。

しかし、格差社会ではどうでしょう。自分の効用だけでなく、あの人が持っているから欲しい、あるいは欲しくないというように、自分の好みだけでなく、他人の影響(「ネットワーク外部性」)を受けやすくなります。こうした社会では、単一価格戦略の結果生まれる消費者余剰は、必ずしも消費者満足には繋がりません。

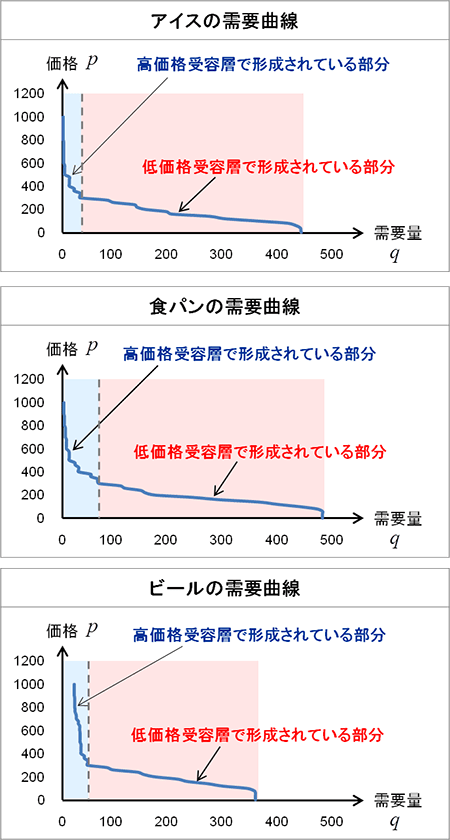

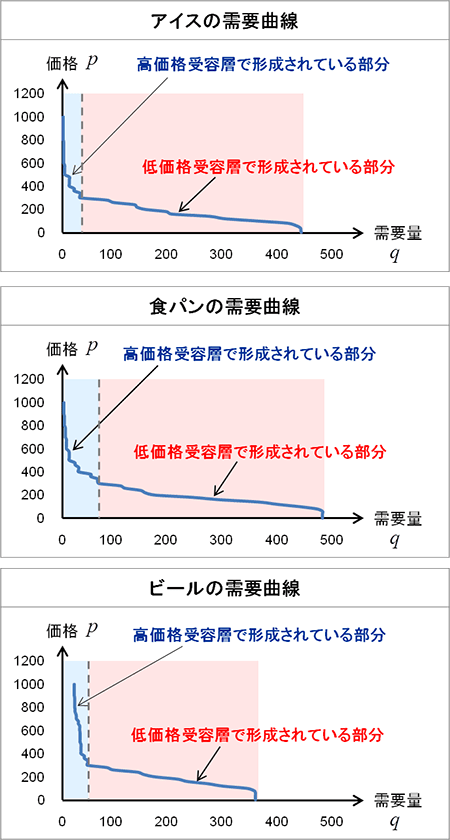

図表2.調査データに基づく各商品の需要曲線

そこで、有効なのが、価格差別化戦略です。

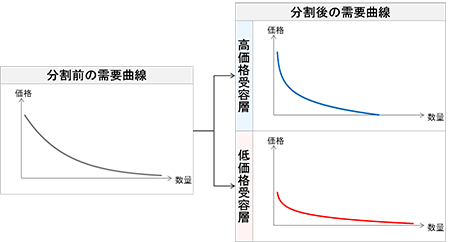

例えば、鰻屋の「松」「竹」「梅」の価格の異なる品揃えをとる方法です。同じものを、「松」を3,000円、「竹」を2,500円、そして、「梅」を2,000円で売るのは、商道徳や社会倫理に反します。従って、何らかの品質差別化が必要になります。天然もので2枚入って重箱、天然もので1枚入って重箱、輸入もので1枚入って丼というような違いです。当然、価格差は、コスト差よりも大きいことが必要になります。この品質差を伴う価格差別化戦略は、消費者余剰を取り込むことができます。しかも、高収入層の「見せびらかし」欲望を満たすことができます。

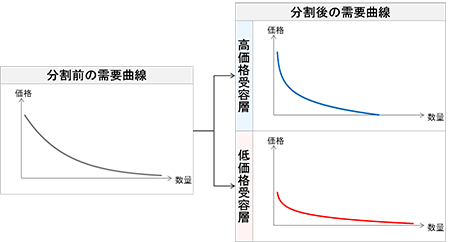

図表3.価格差別化のための需要曲線の分割

このような価格差別化戦略の事例は、ファッションブランドはもちろんのこと、市場での品種の裾野が広がるイヤホンやクラフトビールなど多くの市場で採用されています。

例えば、今、オーディオ業界では、ヨーロッパや米国、アジアなど様々な国の大企業から中小企業までが、ハイレゾ関連機器やイヤホンを数多く製造し、ブームを支えています。イヤホンは2万点を超える品揃えで、1,000円ほどのものから40万円を超える価格帯まで幅広い価格帯で売られています。秋葉原の専門店などは、平日でも多くの若者やオーディオファンで賑わっています。オーディオが賑わうのは、およそ30年ぶりではないでしょうか。

価格差別化戦略の導入

多くの企業は、まだ「よいものを安く」の方針のもとで、単一価格戦略をとっています。

日本経済を支えてきた情報家電産業が衰退し、自動車産業がグローバル化しています。情報家電産業が、よいものを安くの信念にこだわり、自動車産業が、品質ブランド差別化、価格差別化を担保できる車種別ディーラー制をとってきたことにも大きな要因があります。

この信念を打破し、複数の顧客セグメントを選択し、異なる品質のブランドや商品を提供して、異なる価格差別化戦略、異なるチャネルで販売するマーケティングへの転換が必要です。

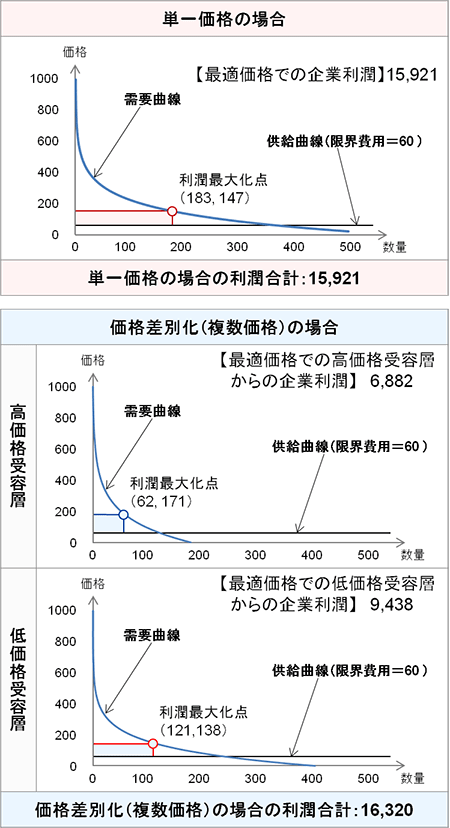

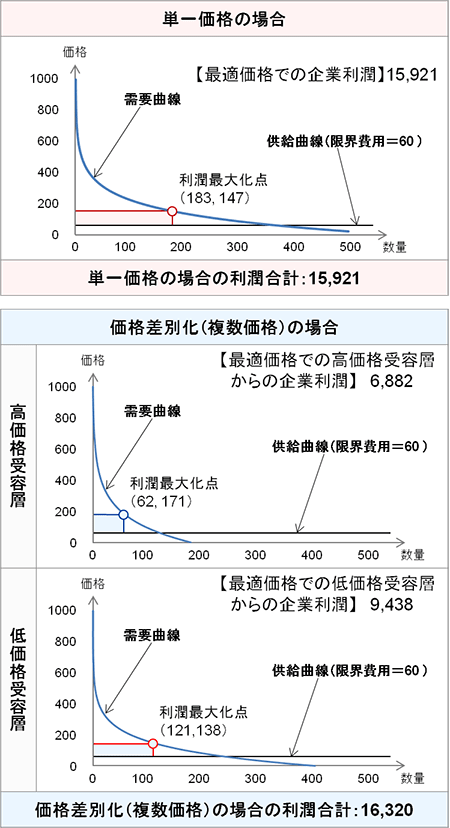

図表4.アイスの需要曲線と最適価格

実務的には、

- 経営者と企業理念とのすり合わせ

- 価格差別化戦略がとれるかどうかの需要曲線の推定

- 自社資源で可能な品質差別化の可能性

- 価格差別化戦略の導入計画(宣伝広告、営業、チャネル、売場など)の策定

- 価格差別化戦略の収益シミュレーション

- 「独占禁止法」などの公正取引のチェック

というステップになります。リサーチは、比較的簡単ですが、戦略仮説と専門的なマーケティングインテリジェンスを必要とします。

最後に、リスクについても述べます。

「松」「竹」「梅」を消費者が受け入れてくれる余地は、どの市場でも生まれています。

しかし、この差をうまく説明できないと、消費者の品質と価格への信頼を失い、社内カニバリ(社内ブランド内でのシェアの食い合い)を起こします。さらに、ライバルにシェアを奪われ、自滅しかねません。

階層意識で言うなら「中の上」向け、「中の中」向け、「中の下」向けに、明確な品質差、販売チャネルの差などのリアルな差を出すことです。

バブル期に有名になった「アルマーニ」は、ブランド品質差別化と価格差別化戦略の功罪を検討する好例です。ファッションブランドの「アルマーニ」は、もともと外出から駆けつけた外科医が着たままでオペができるラフで自由でカジュアルなスーツが原点でした。それがアメリカのマフィア映画での採用に繋がり、日本ではバブル時代に一世風靡しました。

現在では、「アルマーニ(通称、ブラックラベル)」(直営店中心)、「アルマーニ・コレチオーニ」(百貨店中心)、「エンポリオアルマーニ」、「アルマーニ・エクステンション」などのブランドを展開しています。これらのブランドは、ターゲットとする顧客、フォーマルやカジュアルなどの中心的な品揃え、販売チャネルなどで差をつくり、同じカテゴリーでも価格帯が異なる価格差別化戦略をとっています。垂直ブランド戦略、ブランドエクステンション、サブブランド化などのすべてのブランド戦略の手段が駆使されています。「アルマーニ」というファッションの「独占的競争」市場を創出し、うまく消費者余剰を取り込むことに成功しています。

長期的にみると、これらのブランドの核となる「マスターブランド」は次第に曖昧になってきている傾向があります。アルマーニ特有のスーツイメージを、市場トレンドに合わせて変えてしまったからです。しかし、これは必要な市場適応です。

これだけブランドが拡張すると、資源が分散し、マスターブランドの「アルマーニと言えば・・・」というものが希薄になっています。その結果、すべてのブランドの品質差と価格差の対応関係が曖昧になってきています。全体のブランドのマネジメントと再配置が必要になってきているようです。

同じような事例は、ビール市場などの消費財市場にも多くあります。従って、長期の収益拡大のための価格差別化戦略のためには、ブランド戦略、品質差別化などを踏まえて導入戦略を組まなければなりません。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)