「ゴホン!といえば龍角散」で有名な龍角散は、秋田藩の御典医を務めていた藤井家が、1871年に創業した伝統ある企業だ。1978年に粉末の「龍角散」のTVCMを開始し、全国的に有名になった。

しかし、龍角散の売上はその後、だんだんと減少した。現在の8代目、藤井隆太氏が社長に就任した1995年には、売上高40億円、負債40億円と財務状況が悪化していた。

時代とともに消費者のニーズは変化する。しかし、昔と変わらないままの商品を売り続けた結果、龍角散はロングセラーブランド特有の「代謝停滞型」のブランドになり、利用者が高齢化した。

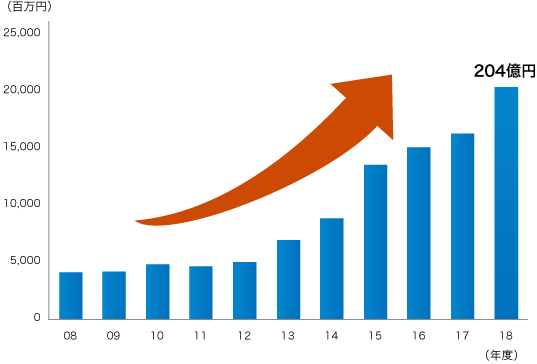

倒産まで覚悟したという藤井社長は、不退転の決意で龍角散の改革に着手。08年に約40億円だった売上を、18年には5倍の約200億円にまで伸ばし、復活を果たした。この復活は、「喉を守る」という基軸をぶらさずに、「龍角散」というマスターブランドを強化したことが大きな要因となっている。

図表.龍角散の売上高推移

復活には何が必要なのか。同社の役員会では、「龍角散」は既に寿命が終わった商品という意見が出た。今の「喉」を中心とする領域ではなく、市場規模のもっと大きい胃腸薬関連の分野に参入するべきだという意見も挙がったという。

しかし、藤井社長は胃腸薬分野への参入を選ばなかった。理由のひとつは、副作用情報の問題だ。医薬品は副作用を正確に確認できるかが絶対的に重要であり、そのために膨大な費用と時間をかけて、多くの実験を行わなければならない。その財務的余裕が龍角散には無かった。

もうひとつは、新しい分野への参入は、一から知名度や信頼感を積み重ねていかなければならない。これまでの「龍角散」という知名度が活かせず、大手企業と熾烈な競争をしなければならない。

そこで、藤井社長は200年の歴史ある「龍角散」にこだわり、四つの商品の変革を行った。

ひとつは、龍角散が持っていた発売40年以上のロングセラーブランド「クララ」を廃止し、「龍角散」に集中することだ。「龍角散」と「クララ」のふたつのブランドに、マーケティングコストをかける余裕が全くなかったからだ。「クララ」は顆粒で、水なしでもサッと溶け、龍角散の入門的な位置づけの商品だったが、売上は年々減少していた。

次に行ったことが「龍角散ダイレクト」の開発だった。粉末の「龍角散」は50代以上が中心顧客層だ。若い層からは「苦い」「むせる」「持ち運びし難い」という意見が多く寄せられた。そこで「龍角散」と同じ成分で、水なしで飲め、携帯性を重視した顆粒タイプの「龍角散ダイレクトスティック(以降、龍角散ダイレクト)」を開発した。生薬が直接患部に作用し、のどの異物排出を促進するという商品だ。

「龍角散ダイレクト」は、龍角散の知名度を活用できる。また、これまでの「龍角散」は風邪治療目的での訴求が中心で、売れる時期が冬期に限定されていた。しかし、「龍角散ダイレクト」は「異物排出」に着目して、年間を通じて活用できることを訴えた。例えば、花粉などの空気中の異物やのどのイガイガ感を防ぐなど、声が枯れた時にも使えることを消費者に強調した。これが功を奏して、売上が一気に40億円から150億円へと伸びた。

次に「龍角散」ブランドが活かせる「のど飴」領域に、新製品を投入した。これまでは、龍角散が菓子メーカーにハーブパウダーを提供するB to Bのビジネスを行っていた。それを、龍角散が一貫して生産する形に変更して、2011年に「龍角散ののどすっきり飴」を発売した。

この商品の特徴は、まず医薬品ブランドとしての「龍角散」を使い、パッケージも一目で「龍角散」と分かるようにしていることだ。次に超微粒子の「龍角散」ハーブパウダーを使っていること。さらに国産ハーブにこだわっていることだ。こののど飴も年間通じて売れる商品に成長し、発売から5年でのど飴市場のシェアNo.1になった。

また、「龍角散」ブランドのエクステンションだけでなく、全く新しい商品として「らくらく服薬ゼリーシリーズ」の開発にも取り組んだ。ゼリーが薬を包み込んで、むせずにのどや食道を通過。胃に到達すると、ゼリーがすぐにバラバラになり、薬の作用や吸収に影響を与えないという特許を保有する商品だ。

しかし、類似品がないため、マス宣伝で認知啓蒙するには膨大なコストと時間がかかるという課題があった。それを解決するために、実際に介護の現場で商品の良さを体験・実感してもらった。さらに、子供向けにも「おくすり飲めたね」を発売。製薬メーカーと協力して、全国の小児科を商品接点に定めて商品を置いてもらい、認知を高めた。

「龍角散」というひとつのブランドに絞り込み、三つの製品多角化を次々と行って、約10年で売上を一気に5倍に伸長させた。そして、倒産の危機から脱することができた。

新たに開発した商品の成功には、三つの取り組みがカギとなった。ひとつは、顧客のニーズや商品への不満に真摯に向き合い、リサーチを重視したことである。「龍角散」の愛用者が、なぜ買ってくれるのか、藤井社長自らがモデレーターになり、グループインタビューを実施した。

その結果、「龍角散」の愛用者は非常に高いロイヤリティと、信頼感を持っていることが分かった。社内では「古臭い」「遅れている」「新薬開発とは無縁」というネガティブイメージがあると思いこんでいた龍角散だが、愛用者は「歴史がある」「伝統を守っている」「生薬・漢方専門」というポジティブなイメージを形成していた。このポジティブなイメージを活かすために、「龍角散」への集中を決めた。

ふたつ目は、社長直轄チームをつくり、社内の変革をこのチームで推進したことだ。社員全体を巻き込んで変革して行くには、時間がかかる。そのため、直轄チームで試行錯誤して、新たな成功事例を作り出して、全社に波及させていくことを目指した。このチームが結果を出し始めると、チーム外の社員から新規事業に参加させてほしいという声が多く挙がるようになった。そして、次の活動がさらに加速していくという良い流れができていった。

最後は、市場を見る視点を製品視点から、顧客ニーズ視点に転換したことだ。「龍角散」という製品・ブランドで捉えると「ターゲットは50代以降」という発想になる。しかし、「喉を守る」ということにこだわれば、あらゆる年代で使ってもらえる商品が開発できる。これよって「脱・粉末の龍角散」が実現できた。

製品多角化と社内の変革による龍角散の成功は四つのマーケティングと組織のポイントを守っているからだ。

ひとつは基軸をぶらさないことだ。「龍角散」の強みを活かして、「喉を守る」基軸をぶらさなかった。

ふたつ目はマスターブランドを強くしたうえで、ブランドエクステンション化とマルチブランド化、プレミアムブランド化とディフュージョンブランド化の四つのブランド展開を進めたことだ。マスターブランド「龍角散」にマーケティングコストを集中させ、「喉を守る」と「龍角散」の結びつきを強くした。

三つ目は、市場の変化や消費者ニーズ、不満に合わせて商品の形を柔軟に変えることだ。「龍角散ダイレクト」は携帯性を重視。のど飴は「龍角散」をベースに、粉末の「龍角散」ではできない「いつでも、どこでも使える」商品にした。「らくらく服薬ゼリーシリーズ」は、高齢化が進み、被介護者が増えている社会のニーズに応えたものだ。

最後に、トップが戦略的ゆさぶりをかけ、社長直轄チームで戦略的突出をつくりながら、プロジェクトによる社内横断の運動にし、それを再組織化して、ビジネスを変革したことだ。

中小企業の経営者や中小規模事業部の事業部長から「製品多角化を行うが、上手くいかない」という相談を受けることが多い。龍角散はこの四つのポイントを守りながら、製品多角化を成功させ、倒産の危機から脱した。龍角散のこの取り組みは、ただ製品多角化しただけでは成功しないということを証明している好例といえる。

特集:中堅企業の成長戦略

- 戦略ケース ピンチはチャンス!コロナ禍の中堅企業の営業スタイル ダイレクトマーケティングに転換せよ(2020年)

- 戦略ケース 新創業とともにマスターブランディング強化 湖池屋の付加価値戦略(2020年)

- 戦略ケース 11年連続成長で売上高160億円増 フジッコの「粘り強さ」(2020年)

- 戦略ケース プラットフォームビジネスで急拡大するウーバーイーツ(2019年)

- 戦略ケース 中堅企業のお悩み相談 「逆転営業戦略」「販路開拓」「リアルファンづくり」(2020年)

- MNEXT 中堅ビジネスの再成長への提案―大手よりも伸びる中堅企業のナゼ?(2019年)

参照コンテンツ

- MNEXT 眼のつけどころ ブランドのロングセラー化の鍵は「うまいマンネリ」づくり

―市場溶解期のブランド再構築 - マーケティング用語集 ニーズ

- マーケティング用語集 ブランドライフサイクル

- マーケティング用語集 プロダクトアウト、マーケットイン

業界の業績と戦略を比較分析する

おすすめ新着記事

消費者調査データ カップめん(2025年4月版)別次元の強さ「カップヌードル」、2位争いは和風麺

調査結果をみると、「カップヌードル」が、ほぼ全員に認知があり、4分の3に購入経験があり、半数弱が3ヶ月以内に購入、と圧倒的な強さをみせるなど、ロングセラーブランドへの上位集中が鮮明な結果となった。背景には、昨今の値上げ続きで強まる消費者の節約志向があると考えられる。「失敗したくない」という意識が安心感のあるブランドに向かっているのだ。

「食と生活」のマンスリー・ニュースレター チョコレートの今後購入意向は80%以上! 意外にも男性20~30代と管理職が市場を牽引

チョコレート商品の値上げが続くなか、成分や機能を訴求したチョコレートが伸びている。今回はどのような人がどんな理由でチョコレートを食べているのか調査した。

成長市場を探せ キャッシュレス決済のなかでも圧倒的なボリュームを誇るクレジットカード決済は、2024年、3年連続の2桁成長で過去最高を連続更新するとともに、初の100兆円台にのせた。ネットショッピングの浸透も拡大に拍車をかけている。 キャッシュレス市場の雄、クレジットカードは3年連続過去最高更新(2025年)

キャッシュレス決済のなかでも圧倒的なボリュームを誇るクレジットカード決済は、2024年、3年連続の2桁成長で過去最高を連続更新するとともに、初の100兆円台にのせた。ネットショッピングの浸透も拡大に拍車をかけている。

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)