| 「NEXT VISION 2008」より | ||

| 消費リーダーと市場の攻め口 | ||

| 大場美子 | ||

| ||||||

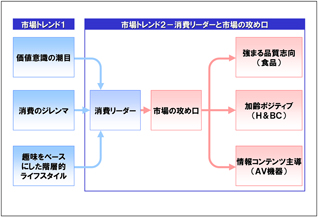

一番目は今、価値意識の潮目が見えてきて、それが大きく変わろうとしていることです。我々は価値観の潮目に立ち合っています。二番目は、消費がジレンマ状態にあるので、簡単には財布の紐が緩まないということです。では、その財布の紐を緩める鍵は何なのかというと、「趣味化」であり、そして「階層化」というキーワードをご紹介しました。 こうした全体のトレンドの上で、これから私は、「消費リーダーは誰なのか」「誰をターゲットにすべきか」ということと、もうひとつ「どのように市場を攻めていったらよいのか」というふたつについてお話しします。 | ||||||

| 消費リーダーは誰なのか | ||||||

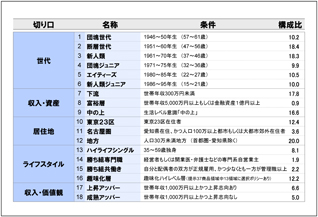

はじめに、第一番目の切り口は、「世代」という捉え方です。 第二番目に「収入や資産階層」の着眼点です。一昨年(2005年)は「下流」が非常に広く言われましたが、昨年末から突然「富裕層」というのが注目され、年収5,000万円以上とか、金融資産1億円以上というお金持ちに注目する言説が広がってまいりました。そうした収入や資産による階層セグメントというのが二番目です。 三番目の切り口は、「2008年の消費をどう読むか」でも言及しましたが、都市と地方の格差に注目しました。東京市場、元気な名古屋圏、そして対比として人口30万人以下の地方というセグメントについて、それぞれ消費リード力がどれほどあるのかを検証してみました。 ライフスタイルの切り口は図表2に挙げてあるとおりです。私どもが「消費社会白書2008」の中で、消費リーダーとして特に分析的に抽出したのが16番目の「趣味化層」、17番目の「上昇アッパー」、そして最後18番目の「成熟アッパー」の三つです。 1番から15番は、それぞれの切り口で世間的に言われているもの、我々が着眼したものなど一般的な切り口をもとにしていますが、16~18番目に関しては「消費社会白書2008」の中で、分析的に抽出したものです。

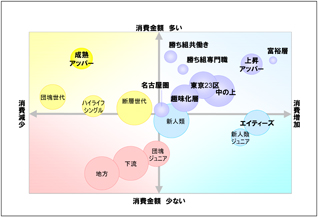

消費金額が多いか少ないか、消費意欲が高いか低いかで、実際消費を増やしているか減らしているかという2軸をおきます(図表3)。そうしますと、18人のうち、最初に脱落していくのが「下流」と言われる世帯年収300万円未満の層、次に人口30万人以下の「地方」です。そして、意外に低調だったのが「団塊ジュニア」で、この時点で退出していきます。

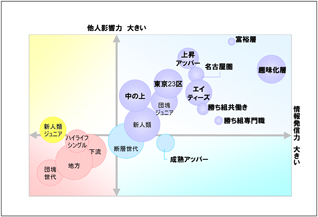

次の指標は消費リード力の程度です。他人に対する影響力があるかどうか、自身の情報発信力があるかどうか、という切り口からみています (図表4)。 「団塊の世代」の方々は比較的に慎ましやかで、あまり他者をリードしていくという傾向はみられませんでした。「ハイライフシングル」「新人類ジュニア」「断層の世代」もリード力が弱いことが分かります。 (2007.12)

本稿は当社代表・松田久一、並びに、消費研究チームのメンバーからの貴重な助言のもとに執筆されました。ここに謝意を表します。あり得べき誤りは筆者の責に帰します。 |

| 本コンテンツの全文は、メンバーシップサービスでのご提供となっております。 以降の閲覧にはメンバーシップサービス会員(有料)ご登録が必要です。

|

![戦略家のための知的羅針盤[エム・ネクスト]product by 松田 久一](/img/mnext-sub-title.png)